文 ▏ 周思中[1]

插畫 ▏ 全海燕

題外話

執筆之前,我剛好在WhatsApp[2]與一個以CSA[3]形式向生活館[4]買菜的小組熱烈地交流,有新組員告知她喜好的口味、有朋友建議可否以服務易物(她請男友開車替大家將菜由我們農場送到維多利亞港對岸,來換取每周配送的菜)、有人呼救說本星期未能及時取菜,能否請另一位組員代為儲藏。

這個小組去年開始形成,緣起是一位住在香港島的朋友,知道我們在新界種菜,多次提及想向我們買菜,但由於運輸成本高昂,菜量不多的話大家都不“化算”[5]。試過一兩次碰巧到香港島,我們便順道帶點菜給她,她吃完又與身邊其他朋友提起,後來向我們建議:不如她們自行組織幾個家庭,每周定期召車,我們只需將一包包配好的菜送上電召小貨車,由她們在港島自行接收,並安排其他訂戶領菜。有時負責接應小貨車的組員遇上要開會之類的事沒空,便會由其他組員補位代勞。

我們為此開了個WhatsApp群組,給大家預告什麼時候有什麼收成,大家在群裡也會分享煮食心得,或給我們提意見。日積月累,有組員會向鄰居和同事介紹她們買菜的方式,所以偶爾又有新組員加入。整個關系與做法,類似生活館在錦田的小菜園,於香港島上的灣仔,長出一個負責銷售與物流的分部,但負責營運這分部的,從正統經濟學來看,卻嚴格屬於生活館的“客人”。

去年十月計劃的配送,給月中兩個台風打擾了——我們無可奈何也非常抱歉,組員反而主動慰問,還叫我們加油。坦白講,這算哪門子的“買賣”。

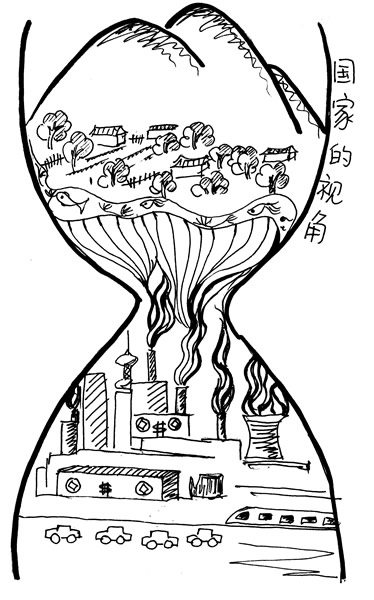

泥土的視角與國家的視角

這類故事,《比鄰泥土香》的讀者大概不會陌生。人與人總在一些條件上,有緣建立美麗又有趣的關系。這些關系微小但真實,甚至有如“祖母的廚藝”——吃過就會入腦,即使後來沒機會再吃。試過從植株上摘下粟米馬上吃進肚裡,對比從罐頭舀出來的粟米粒,那味道的距離便叫“新鮮”。這不僅是一種具體的味道,它甚至還定義了某種抽像標准,供我們延伸或連系到其他經驗上。

本期“社區經濟”的幾篇文章,難道不就是遍布著這樣的人、這樣的關系嗎?北京“農民之子”的社區廚房活動,小孩子學會到市場買菜,回來處理食物,並與家人親友分享。他們長大後或許要為糊口奔波,但一兩道手藝,說不定就會成為漂泊不定的生活裡,其中一個讓他們知道自己是誰和從何而來的浮標。香港“玻璃再生璀璨”的兼職回收員阿邦,誰能預計他朝會有什麼發展,但那種工作並不會侵犯自己自由,反而令自己對欲望和物欲是什麼能有更深刻的體會和反省的經驗,這一切大概都會不可避免地影響他日後的路向和選擇。世界如何轉變,個人或許無法一力導航,但卻總有些記憶或認識,協助自己在轉變中的外在環境定位。這格局可以用真誠美好的語言來描述,也可能如唐吉訶德或阿Q精神般可笑。美好或阿Q,端視乎一點:如何理解和描述所謂“外在環境”。

這悖論,由兩種不可通約的認知所構成。一方面,泥土是偉大而無可取代的;另一方面,人類歷史、經濟發展和金融資本所容許並催生的生活方式,不可阻擋。

泥土是由無機物、水分、氣體、昆蟲、真菌、細菌等組成的復雜媒介,我們今天不僅還未能發明取代光合作用的人工葉綠素,甚至對於泥土裡究竟進行著什麼樣的生物化學反應,使得植物能夠健康生長,仍然處於探索的階段。倒是農民以其經驗(而不是實驗室語言及概念),前僕後繼地在不同的特定環境條件裡,形成各種培育泥土的模式及實踐,確保太陽能量,可以透過在泥土中生長的植物,一直轉化到食物鏈上的各個單位。尤其經過上世紀六十年代化肥農藥雜交種子的綠色革命(Green Revolution)[6]和九十年代基因改造技術,小農的生態功能越來越被肯定。聯合國糧食及農業組織甚至將2014年定為“國際家庭農業年”,直接指出小農的多種社會及生態價值[7],這可稱為“泥土的視角”。

不可通約的另一認知,是國家的視角,也就是經濟發展不可抵擋。城市及國家要在國際上競爭經濟增長率,經濟模式似乎只有一條路徑可選,農業只能是出口導向的資本密集模式,利潤及剩余則轉移到工業和金融等更高產值、更高增值的經濟活動。換言之,十九世紀末、二十世紀初的美國經濟發展模式,被移植到發展中國家,作為唯一的發展方案。這種認知可謂橫掃千軍無堅不摧。

然而,究竟是泥土和國家視角不可通約,抑或是這流行的認知框架出了問題,或是過於具有引導性,逼迫我們在安貧樂道和飛黃騰達中歸邊?要麼懷舊要麼貪欲,有沒有方法能讓我們走出這道德主義的責難?切換回本期文章的內容,雲南、北京、香港和日本的經驗,是否為主流經濟的“例外”?是否在原則上、實質上與主流經濟對立?

並非對立與不可通約

回顧歷史,問題卻並不以這種不可通約的方式展現自身。芳子文章所提及的匈牙利偉大的經濟人類學家卡爾·波蘭尼[8],在其名著《大轉型》中,便引經據典指出,若交易是市場經濟的核心活動,回顧歐洲以外和工業資本主義出現前的各種交易模式,不難發現,以個體為單位,以私利最大化為目的之經濟活動,不僅並不主流,甚至是極度獨特或另類的。巴布亞新幾內亞的初布蘭群島(Trobriand Islands)[9],便有種時間跨度長而幅員廣的交易模式,稱為“庫拉圈”(Kula Ring),群島間各部落會互相送贈白貝殼手鐲及紅貝殼項鏈,在大致呈圈狀的群島分布中,兩種禮物會分別以順時針和逆時針的方向,由一個部落送去另一個部落。整個送贈過程以儀式及巫術來進行,不涉及貨幣和其他貨物,沒累積也沒利益,沒明文記錄也沒標准的規則和程序。手鐲及項鏈走一圈,可能已是十年。從時間跨度及地理覆蓋來看,這種又巫術又沒記錄的交易活動,這樣“原始”的交易行為,雖然並不如今天主流經濟般“理性”及高效,卻相當復雜與精細。

換言之,所謂“前現代”及“前工業”的時代及地區,也流行著各種交易,以及相當繁復的交易系統。不同的只是,並非所有交易行為都以盈利與累積的最大化為目標。只是在某種偶然的社會條件下,(市場)經濟才會摧毀社會關系——而在這種趨勢中,“社區經濟”才會顯得另類。若我們不只看歐美地區,也不只看十七世紀後的這些地區,交易可能從來都是與社會、部落、宗族、巫術、性別等其他因素密不可分的。

而所謂“傳統”與“現代”的對立,或許更是虛幻。一方面,國家主導的經濟發展政策,並不是自有永有的、唯一的“發展”方案;另一方面,由小農或小生產者為主的經濟體,及與其相連的社會關系、情感、技藝取向等,也只是在特定的脈絡下,才成為“主流經濟發展”的障礙。好些例子甚至顯示,今天被許多人認為是“前現代”、“前工業”的“傳統價值”及實踐,幾乎可理解為現代(尤其是殖民)管治的產物。目前在香港被熱烈討論的新界原居民“丁屋”政策[10],原居民認為,這是他們的“傳統”權益,但如細心一點追溯其沿革會發現,它不過是政府需要征收新界土地發展新市鎮,而向新界原居民所提供的補償方式罷了。市場經濟與傳統的對立,女性主義經濟地理學家吉普森格—雷厄姆(Gibson-Graham)[11]說得好,“可能只是某種將經濟活動與其他活動區分開來的觀點,才令兩者區分開來。[12]”

“經濟”有待重新想像與思考

分明感覺得到,編輯一直在“人與人”、“人與自然”和“整全的人”這幾個關節位努力,但“社區經濟”這一用語似乎更抽像,包涵的層面更廣。讀過的幾期《比鄰泥土香》,其專題都是從比較具體的角度(如留城青年、青年導師、參與式保障體系等)切入,一塊一塊的砌圖正在拼合著中港台日本等地方,一些項目和想法如何一步步築造著更人性更生態的理想。在這語境裡,相比其他專題及文章,今期的四篇文章,與其說它特別“社區”特別“經濟”,倒不如視之為一個機會,讓我們進一步思考這提法當中一些或許未經審視的概念與參照。

波蘭尼以至更早關於“經濟”的討論,除了今天獨占話語權的“市場經濟”模式外,也有如互惠(reciprocity)、再分配(redistribution)及家政(householding)等模式及性質。本專題的幾篇文章,其實是以其描述的項目和實踐,詮釋著這些非市場經濟活動。

進一步看,幾篇文章的“非市場經濟”活動,與“市場經濟”活動的距離及關系,其實也並不均一。即使“社區經濟”作為主流經濟的“替代方案”(alternatives),不同項目的“替代程度”似乎也不同。山岸會實顯地的居民,他們放棄了主流生活及私人財產,成為了集體生產單位的一分子。這邊界分明的集體生產單位,卻與其他農產品生產者直接競爭,產品營銷日本各地。雲南生態茶的例子裡,寨民不用如山岸會居民般放棄私產進入集體,生態茶的產銷仍建基於消費者能在茶品市場上,認同和支持他們按傳統文化和生活方式制作的茶葉(同心桃園的桃子也類似)。至於農民之子,孩子和家長能透過聚餐和家鄉菜增強身份認同及生活厚度,這當然相當可喜,但對於項目活動與孩子家長的工作之關系卻著墨不多。在這點上,工友之家的一系列實踐,簡直可謂反攻主流經濟,在生產(同心桃)、銷售(二手店)及教育等方面,以合作方式為工友提供各種主流市場經濟之外的選擇。

檢視這些項目和實踐與主流經濟的關系和距離,只是理解他們的一種方式。另一種提問方式是,這些實踐除了減輕參與者的“經濟負擔”之外,是否也在耕耘某種土壤,讓參與者及其社會經濟文化環境在互動裡逐漸變化?讓非市場主導的價值觀、習慣、偏好、信仰、社會關系等,能夠進一步扎根?例如,“家鄉口味”當然可以(其實已經)作為商品來生產及消費,但孩子從家人或社區親嘗過家鄉的口味後,會否多點文化自信,更能面對“又快又賤又隨便”[13]的快餐垃圾食品?餐飲業的運作方式及生態是否有機會來點點改變?

我想,就當這是個光譜,其意義在於,說明了無論主流經濟如何將人假定為具“理性”思考的一顆顆孤立的原子,人與環境、生態其實密不可分,甚至無需附加“另類”、“替代”等前綴。若非國家及資本的積極干預,市場與社區(或性別、地域、宗族、情感、靈性,不一而足)界線並不分明;以目的論的立場,將經濟市場化視為進步,則更是荒誕。承認了這區分的虛和妄,可能就意味著需要在實踐層面,將被“市場經濟”排除掉的因素重新加進去;又或者按同一准則,重新理解我們的生活,其實並不是任何時候和任何地方都需要根據利潤最大化的前提來進行或組織。如是,世界不只是多了某種稱為“社區經濟”的東西,而是“經濟”本身,其目的及功能,需要重新想像及思考。

結語

從這點看,資本抑或泥土,便顯得是個假問題了。即便植物和葉綠素擋不過推土機,也不代表推土機能轉化太陽能量。泥土懂得儲存,卻不如個人銀行賬戶般只為個人累積,不存在單一主體或本位,能量流動,萬物共享,相生相克。就如文首題外話,生活館的CSA小組因為友誼也好,因為環境意識拒絕工業化食物生產也好,因為想嘗到短途的新界光合作用產物也好,甚至只是貪圖便宜也好,樂意走出“純”消費者的身份,分擔部分生產者的工作(亦即增加自己付出的成本),以“社群”重新定義及理解雙方的關系,不就是互惠了嗎?非市場經濟的因素及行為,本就光明磊落。

- 作者是香港菜園村生活館發起人之一,目前兼為香港嶺南大學文化研究系博士研究生。

- WhatsApp是一款跨平台應用程序,用於智能手機之間的通訊。

- CSA是Community Supported Agriculture的英文簡稱,常譯為“社區支持農業”,又譯為“社區為本農業”或“社區協力農業”,詳見《社會經濟:另類生活中的空間抗爭》一文。

- 香港菜園村生活館成立於2010年反高鐵護菜園運動期間。現址為香港新界元朗錦上路,以“永衡自然法”為原則,供應有機蔬菜,並每年舉辦“有種電影節”。

- 香港俚語,指合算、劃得來。

- “綠色革命”一詞,最初只是指一種農業技術推廣,以至後來改變了全球農業的方向,逐步走上依賴石化原料等外來投入的生產模式。20世紀,西方國家大規模投資農業科學研究,導致農業產量戲劇性的突破。現代化種植模式、農業科學技術的發展、化肥和農藥的使用,加速了提高產量的進程。六十年代,這些西方發達國家將這種農業模式,通過高產品種,與化肥、農藥、灌溉的擴大利用相結合,推廣到亞洲、非洲和南美洲等地區,導致化肥、農藥的大量使用和土壤退化。美國國際開發署官員威廉姆於1968年第一次用“綠色革命”這個詞來描述這種農業大發展的現像。

- 詳見http://www.fao.org/family-farming-2014/zh/。

- 詳見《快樂雞蛋——日本山岸會的社區經濟實踐》一文。

- 巴布亞新幾內亞珊瑚島群,位於太平洋西南部所羅門海新幾內亞島最東南邊延伸部分以北145公裡,地勢低,均由珊瑚石灰岩構成,許多島有環礁。

- 1960至1970年代,當時的香港政府計劃發展新界,為了得到新界原居民的支持,於1972年12月實施“小型屋宇政策”,規定年滿18歲,父系源自1890年代新界認可鄉村居民的男性香港原居民,每人可一生申請一次於認可範圍內建造一座共3層高,每層面積不超過700平方尺的丁屋,無需向政府補地價。

- Gibson-Graham是女性主義經濟地理學家朱莉·格雷厄姆(Julie Graham)與凱瑟琳·吉普森(Katherine Gibson)的聯合筆名,二人合著《資本主義的終結》(The End of Capitalism)與《後資本主義政治》(A Postcapitalist Politics)。朱莉·格雷厄姆2010年因癌症離世,凱瑟琳·吉普森現任西悉尼大學文化與社會研究所教授。

- 英文原話為:we are separated only by virtue of our ability to conceive of these separations,詳見http://www.communityeconomies.org/site/assets/media/Ethan_Miller/Econom…。

- 語出美國名廚兼食物運動倡議者艾麗絲·沃特斯(Alice Waters),形容快餐食物fast, cheap and easy。