文 | 吴晨

离开北京已经将近三年,除去我的家乡武汉,北京是我迄今生活时间最久的一个城市。前后十二年在农村工作中的打磨,除去项目计划书永远难以落实到真实生活中的难堪,其他方面都可称得上顺遂。最终选择离开,也是性格使然,强迫自己必须跳出公益行业在“北上广”这些资源富集区制造出来的舒适感和上帝视角,去所谓“欠发达地区”,挖一挖农村工作肌理之下让我百思不得其解的一些东西。

2017年的晚夏,我带着家人,驱车2800公里,从北京搬到了昆明。我们每天大概行车4-6个小时,在一些主要的南北地理标志 附近,例如黄河、汉江、沅江、舞阳河、盘江等,我们会停下来住上一天。这趟旅程是一个重要的线索,它让我发现,只要沉下来便能从看似越来越“平”的世界中发现差异。而我以前之所以常常无动于衷,最直接的一个原因,大概是飞机坐多了。

及至2017年的深秋,一家人已经在昆明市区居住了数月。因为合作伙伴选定的项目点位于丽江,我得以有较多的时间深入纳西、 傈僳、彝、布朗等不同民族的村寨。与我过往在华北汉族农村的经验相比,我开始触摸到一个社区的“节奏”,一种由语言、仪式、 习俗、信仰、耕种、与外部的交换交织而成的生活方式。

杨绛1曾经写道:“唯有身处卑微的人,最有机缘看到世态人情的真相,而不是面对观众的艺术表演。”罗曼·罗兰2也曾经如是 说:“这世间只有一种英雄主义,就是在认清生活真相后,依然热爱生活。”我大概已是看惯了舞台上的表演,希望能为自己谋得一个合适的位置,看懂世态人情。

初遇大墨雨

大墨雨处于昆明西郊,是一个身处棋盘山半山之中的彝族村庄。因为云南高校朋友的介绍,我带了一些社工系的学生去探望一位在大墨雨尝试可持续生活的实践者。当时村里仍是土路夹杂石板路,虽然多年前便已经有一两位新村民搬入村中,但只是独自在僻静处生活,用老村民的话说:对我们没啥帮助。

早在1968年,大墨雨便开始举全村之力修建水库,一直到1980年代晚期才得以完成。自此以后,这个依靠雨水和山泉水补给的水库一直是村民主要的饮水和农业灌溉来源。古人云:水不在深有龙则灵。传说明朝的建文皇帝逃难至云南,在本村的龙潭(泉水汇集处)饮水,并和当地村民攀谈,教会了他们提升耕牛使用效率的秘诀。自此之后,不仅大墨雨的建村史由此可以追溯到600年之前,整个村寨都平添了一层云山雾罩的灵气。

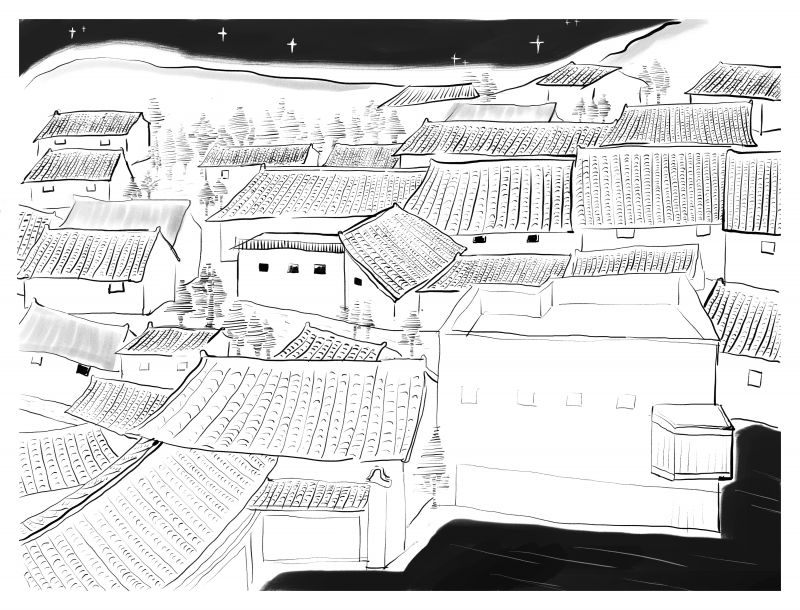

600年后,这股灵气显然仍顽强地存于大墨雨的山林、水系和生活方式之间。当我漫步在水库边的堤坝上,望向群山之中密布的彝族房屋和寺庙,我意识到大墨雨正是一个合适的地方,让我有机会去理解什么是社区,以及如何在乡村践行可持续生活。

三年前,大墨雨村不通路的上半部分随处可见坍塌的或者无人居住的传统土基房。老村民们集中居住在村的下半部分,沿着已经硬化的村道,建有鳞次栉比的现代砖瓦房。人们依靠周边的采石场衍生的产业谋取生计,或开餐馆,或运输砂石,或售卖、批发本村集中种植的高山白菜。在昆明这个四季如春的地方,生活谈不上艰难。又因为有环城高速公路与主城区相连,大墨雨的村民至少在生计上有诸多选择。

我大致花了30分钟的时间,便在朋友的协助下,觅到了一处合适的平层砖瓦房。当时的租金约为一年 5000元左右,我和房东相互打听了对方的家庭信息,在确定了我的身家清白以及房子的产权清晰之后,我们便签订了二十年的租赁合同。房东允许我按照自己的意愿来改造已经破败的房屋。手握二十年的租约,我和家人便有了投入较大心力于此的前提和保障。

原来生活这么难

农村发展领域的朋友一直以为我要在大墨雨实施项目,但可能是因为之前在华北地区的社区工作经历一直浮于表面,使得我常年在项目的目标和村民真实的生活困境之间撕扯,同时又让我反观到自身生活方式的不可持续性。所以,来到村里,我决心先安顿好自己的生活。

在北京这样的城市里生活,几乎很少有钱买不到的服务,工作和生活则是截然分开的两种场景。在生活场景里,我和家人的各种生活需求都可以通过完善的公共服务和高效率的外包服务来获得。饮食、房屋维修、成年人的学习进修、健身、社交聚会,凡此种种,皆可从市场中采购。我那段时间时常恍惚:究竟是健身房里的跑步机在使用我,还是我在使用跑步机?在工作场景里,项目管理制度和框架性的项目操作手法设置了一个场域,唯有在此之中,创造力才能得到行业的承认。久而久之,创造力便退化为一种在套路上的精益求精。用行业术语来描述,便是追求公益项目的效率和商品化。在此过程中,我同样会迷惑:差异化的个人经验是否正逐渐被追求一致性的工具和概念所替代?

而在大墨雨,个人有机会被打回“人形”。

首先是公共服务相对的不完善。在旱季,水库的供水需要兼顾生活和农业需求,整个村实行轮流供水;而在冬季,为了避免水管冻坏,仅在白天供水。因此我家需要考虑至少以下四条应对措施: 利用太阳能水塔集水;去龙潭挑水;分级用水,即洗手洗脸的水收集起来用于冲厕所、用植物皂液洗衣服,以便收集洗衣水冲厕所或浇地;收集雨水等。还要改变冬天里每天洗澡的南方城市人习性。对于我们的孩子而言,生活中这样的变化能帮他们理解自然万物中蕴含能源,但并非用之不竭。

停电虽然并不常见,但每年至少也要停上三四次,以提醒人们电力系统的脆弱性。因此,我的应对措施是确保有太阳能驱动的照明设备,至于笔记本电脑、手机等,如果在停电时确有必要,我会寻求家有太阳能发电设备的邻居的帮助。

其次,房屋的维护、生活用品的维修、农耕养殖、食物的制作等,基本需要依靠自身之力。如果家里的墙坏了需要补个水泥刮下腻子粉,这种学一次就一辈子不忘记的小活计,就犯不上劳烦其他人动手。另一方面,有些事情确实学不会,但你的邻居会,这就可以形成一种技能交换,从而鼓励人们走出自己的家门,和邻居建立基于真实生活需求的联系。由此,我开始反思过往在社区开展的需求评估,是不是在工作伊始,村民便已经预估了我们是来满足他们的某些特定需求?而事实上,大墨雨的生活经验让我明白,即使有诸多不足,需求不可以通过外部人来满足。要么自己摸索,要么在社区内部技能交换,而这两者都应建立在自我驱动的基础之上。

在我和家人住在大墨雨的三年间,陆续又有将近200名新村民迁入。虽然多数人缺乏在农村生活的经历和经验,但经由新村民—身为房东的老村民—其它老村民编织而成的关系网络,催生了彼此学习、技能交换的机会。因由真实生活而建立人与自身、与他人、与自然的关系,并从关系中学习,这是我在大墨雨的体悟。

生活从未能随心所欲,甚至颇有艰难,但这并不妨碍我在其中发现美。这种美并不仅仅是形式之美,更包括人的意志力和创造力之美。并且,很多时候,是一种经由残缺、失败、沮丧、崩溃这些所谓负面经验和情绪所呈现的真实动人之美。

小心尝试生活教育

从2017年定居大墨雨村,将近两年的时间,我和家人都在调试和建立乡居生活方式。一直到2019年初,我的一对双胞胎儿女接近3岁,需要考虑和同龄的儿童发展稳定的社交关系。此外,因为和外部合作若干可持续生活的课程、讲座等,对于一个学习空间的需求也逐渐浮出水面。基于这两个真实刚需,我和村委签了半亩集体用地的租赁合同,筹措了三十多万资金,发动了身边的设计师、村民中的土木和装修能手、朴门设计师、教育工作者、艺术家,用将近一年的时间建好了社区学习中心:墨雨村学。

村学的占地面积即使和普通幼儿园相比,也算是非常狭小。但它的空间设计寄托了我的一个小小盼望:长在社区,没有围墙的学校。“没有围墙”在我看来,并非意味着自由进出。相反,为了营造一个稳定和安全的室内环境,村学在周一到周五仅向入园儿童及其家长开放。没有围墙指的是这个学习场所嵌套在社区之中,它的物理实体可以尽可能小,因为各种技能的学习可以放在户外场所,比如村庄中的森林、水库、农田、寺庙和村民的家中。幼儿园的老师全部由本村新老村民担任,他们不仅是老师,也是伸手可及的邻居。因此,儿童得以在启蒙之初,便进入到一个真实的生活场景里学习。

幼儿园从最初的4个孩子,到今天覆盖新老村民共计13个儿童的混龄教育,大致经历了两个学期的时间。虽然仍有适龄儿童在排位等待进入幼儿园,我们却想有一个合理的节奏,尽可能兼顾收支平衡和老师们的身心稳定。

于我而言,仍需要探索在周末两天如何延展村学的服务人群,使得成年人,尤其是老村民可以参与其中。与儿童相比,成年人很难再有机会进入一个正式的教育机构学习,因此,“非正式学习” 便成为成年人实现终身学习的一个主要途径。一般而言,成年人身处工作场所和日常生活两个场景之中,而对于大墨雨的常住村民来说,事实上很难将工作和生活截然两分。因此,借用参与式学习框架,通过形成体验、感受、观察、经验、应用的闭环,我想村学应能协助人们通过体验学习的循环,在真实的生活场景中完成生活教育。

目前在村学提倡的生活教育,虽然大体上仍然不离陶行知3先生所提的“生活即教育、社会即学校”的要旨,但毕竟时过境迁,今日之生活教育,目的乃是支持个人去探寻身心合一的生活方式。并且,这种生活方式所身处的资源背景,已经由石油丰产期的资源依赖型转向了资源枯竭期,人们所选择的生活方式,或多或少,将需要和人与自身、与他人,以及与自然之间建立的新的关系模式进行互动。

不确定的未来

一些朋友称呼大墨雨为生态村,我会认真纠正他们:“大墨雨是一个转型村庄”。它并不是由一群共享价值观的人们基于共同认可的原则,精心搭建并维护的生活共同体,而是在中国(非汉族史观) 这一视野下业已存在600年之久的彝族村庄。它曾经遗世而独立,也曾经因贸易而富庶一方;它在传说中是下野的皇帝曾经歇脚之地,也是迄今仍然保留着丰富传统仪式的新晋网红村。所谓“横看成火,侧看成冰”,有太多人将他们的想象置于这个村庄之上。但也有许多人,将继续于此地饶有兴味地生存下去,于最艰难处仍能品味生活之美。

作为个人,只能以百年衡量生命的长度。而对于600年的大墨雨村,任何一次经由个人、组织发起的所谓“转型设计”无不自负,且狂妄。大墨雨村选择让我生活于此,我唯有衷心感谢村庄的接纳,并且尽我所能,实现我个人的转型,亦支持家庭和邻居的成长。

在我看来,大墨雨村充满不确定性。也正是因为并不存在一个标准答案、一套“伟光正”/“高大上”的顶层设计,它得以为个人的生活转型提供了尽可能的庇护。这大概才是转型村庄应有的要义。

1. 杨绛(1911-2016),本名杨季康,江苏无锡人,中国女作家、文学翻译家和外国文学研究家,钱钟书夫人,著有《干校六记》、《洗澡》、《我们仨》等。

2. 罗曼·罗兰(Romain Rolland,1866-1944),法国思想家、批判现实主义作家、音乐评论家、社会活动家,著有《名人传》、《约翰·克利斯朵夫》等。

3. 陶行知(1891 - 1946),安徽省歙县人,教育家、思想家,一生都致力于中国乡村教育事业的发展,创立了许多精辟的教育新理论、新 观点和新方法,包括“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”等生活教育理论。

吴晨 2008年创立社会资源研究所(SRI),专注农村社区发展、可持续农业供应链领域的行动研究和项目评估。2017年在昆明创立永续动力城乡社区服务中心,在农村社区进行可持续生活实践。目前居住在昆明西山区大墨雨村,探索以可持续生活方式为主题的社区教育。