文 | 吳晨

離開北京已經將近三年,除去我的家鄉武漢,北京是我迄今生活時間最久的一個城市。前後十二年在農村工作中的打磨,除去項目計劃書永遠難以落實到真實生活中的難堪,其他方面都可稱得上順遂。最終選擇離開,也是性格使然,強迫自己必須跳出公益行業在“北上廣”這些資源富集區製造出來的舒適感和上帝視角,去所謂“欠發達地區”,挖一挖農村工作肌理之下讓我百思不得其解的一些東西。

2017年的晚夏,我帶著家人,驅車2800公里,從北京搬到了昆明。我們每天大概行車4-6個小時,在一些主要的南北地理標誌 附近,例如黃河、漢江、沅江、舞陽河、盤江等,我們會停下來住上一天。這趟旅程是一個重要的線索,它讓我發現,只要沉下來便能從看似越來越“平”的世界中發現差異。而我以前之所以常常無動於衷,最直接的一個原因,大概是飛機坐多了。

及至2017年的深秋,一家人已經在昆明市區居住了數月。因為合作夥伴選定的項目點位於麗江,我得以有較多的時間深入納西、 傈僳、彝、布朗等不同民族的村寨。與我過往在華北漢族農村的經驗相比,我開始觸摸到一個社區的“節奏”,一種由語言、儀式、 習俗、信仰、耕種、與外部的交換交織而成的生活方式。

楊絳1曾經寫道:“唯有身處卑微的人,最有機緣看到世態人情的真相,而不是面對觀眾的藝術表演。”羅曼·羅蘭2也曾經如是 說:“這世間只有一種英雄主義,就是在認清生活真相後,依然熱愛生活。”我大概已是看慣了舞臺上的表演,希望能為自己謀得一個合適的位置,看懂世態人情。

初遇大墨雨

大墨雨處於昆明西郊,是一個身處棋盤山半山之中的彝族村莊。因為雲南高校朋友的介紹,我帶了一些社工系的學生去探望一位在大墨雨嘗試可持續生活的實踐者。當時村裡仍是土路夾雜石板路,雖然多年前便已經有一兩位新村民搬入村中,但只是獨自在僻靜處生活,用老村民的話說:對我們沒啥幫助。

早在1968年,大墨雨便開始舉全村之力修建水庫,一直到1980年代晚期才得以完成。自此以後,這個依靠雨水和山泉水補給的水庫一直是村民主要的飲水和農業灌溉來源。古人雲:水不在深有龍則靈。傳說明朝的建文皇帝逃難至雲南,在本村的龍潭(泉水彙集處)飲水,並和當地村民攀談,教會了他們提升耕牛使用效率的秘訣。自此之後,不僅大墨雨的建村史由此可以追溯到600年之前,整個村寨都平添了一層雲山霧罩的靈氣。

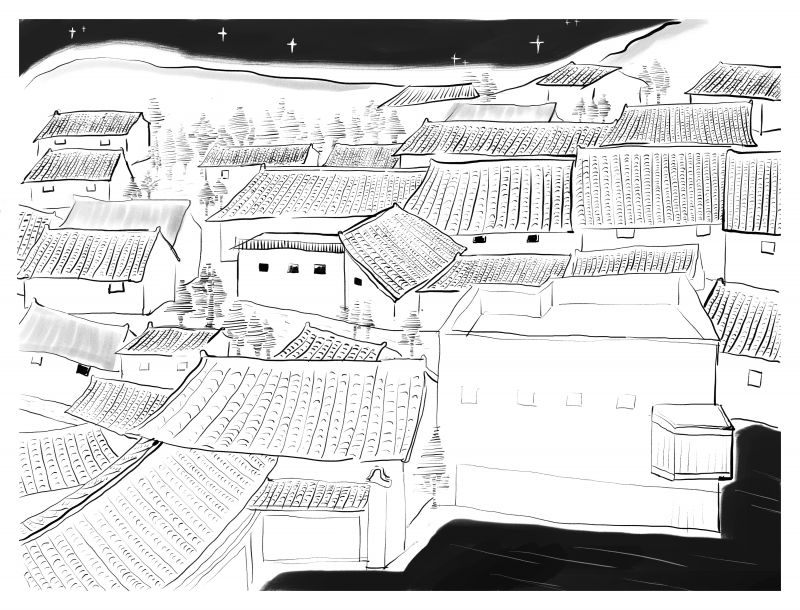

600年後,這股靈氣顯然仍頑強地存於大墨雨的山林、水系和生活方式之間。當我漫步在水庫邊的堤壩上,望向群山之中密佈的彝族房屋和寺廟,我意識到大墨雨正是一個合適的地方,讓我有機會去理解什麼是社區,以及如何在鄉村踐行可持續生活。

三年前,大墨雨村不通路的上半部分隨處可見坍塌的或者無人居住的傳統土基房。老村民們集中居住在村的下半部分,沿著已經硬化的村道,建有鱗次櫛比的現代磚瓦房。人們依靠周邊的採石場衍生的產業謀取生計,或開餐館,或運輸砂石,或售賣、批發本村集中種植的高山白菜。在昆明這個四季如春的地方,生活談不上艱難。又因為有環城高速公路與主城區相連,大墨雨的村民至少在生計上有諸多選擇。

我大致花了30分鐘的時間,便在朋友的協助下,覓到了一處合適的平層磚瓦房。當時的租金約為一年 5000元左右,我和房東相互打聽了對方的家庭信息,在確定了我的身家清白以及房子的產權清晰之後,我們便簽訂了二十年的租賃合同。房東允許我按照自己的意願來改造已經破敗的房屋。手握二十年的租約,我和家人便有了投入較大心力於此的前提和保障。

原來生活這麼難

農村發展領域的朋友一直以為我要在大墨雨實施項目,但可能是因為之前在華北地區的社區工作經歷一直浮於表面,使得我常年在項目的目標和村民真實的生活困境之間撕扯,同時又讓我反觀到自身生活方式的不可持續性。所以,來到村裡,我決心先安頓好自己的生活。

在北京這樣的城市裡生活,幾乎很少有錢買不到的服務,工作和生活則是截然分開的兩種場景。在生活場景裡,我和家人的各種生活需求都可以通過完善的公共服務和高效率的外包服務來獲得。飲食、房屋維修、成年人的學習進修、健身、社交聚會,凡此種種,皆可從市場中採購。我那段時間時常恍惚:究竟是健身房裡的跑步機在使用我,還是我在使用跑步機?在工作場景裡,項目管理制度和框架性的項目操作手法設置了一個場域,唯有在此之中,創造力才能得到行業的承認。久而久之,創造力便退化為一種在套路上的精益求精。用行業術語來描述,便是追求公益項目的效率和商品化。在此過程中,我同樣會迷惑:差異化的個人經驗是否正逐漸被追求一致性的工具和概念所替代?

而在大墨雨,個人有機會被打回“人形”。

首先是公共服務相對的不完善。在旱季,水庫的供水需要兼顧生活和農業需求,整個村實行輪流供水;而在冬季,為了避免水管凍壞,僅在白天供水。因此我家需要考慮至少以下四條應對措施: 利用太陽能水塔集水;去龍潭挑水;分級用水,即洗手洗臉的水收集起來用於沖廁所、用植物皂液洗衣服,以便收集洗衣水沖廁所或澆地;收集雨水等。還要改變冬天裡每天洗澡的南方城市人習性。對於我們的孩子而言,生活中這樣的變化能幫他們理解自然萬物中蘊含能源,但並非用之不竭。

停電雖然並不常見,但每年至少也要停上三四次,以提醒人們電力系統的脆弱性。因此,我的應對措施是確保有太陽能驅動的照明設備,至於筆記本電腦、手機等,如果在停電時確有必要,我會尋求家有太陽能發電設備的鄰居的幫助。

其次,房屋的維護、生活用品的維修、農耕養殖、食物的製作等,基本需要依靠自身之力。如果家裡的牆壞了需要補個水泥刮下膩子粉,這種學一次就一輩子不忘記的小活計,就犯不上勞煩其他人動手。另一方面,有些事情確實學不會,但你的鄰居會,這就可以形成一種技能交換,從而鼓勵人們走出自己的家門,和鄰居建立基於真實生活需求的聯繫。由此,我開始反思過往在社區開展的需求評估,是不是在工作伊始,村民便已經預估了我們是來滿足他們的某些特定需求?而事實上,大墨雨的生活經驗讓我明白,即使有諸多不足,需求不可以通過外部人來滿足。要麼自己摸索,要麼在社區內部技能交換,而這兩者都應建立在自我驅動的基礎之上。

在我和家人住在大墨雨的三年間,陸續又有將近200名新村民遷入。雖然多數人缺乏在農村生活的經歷和經驗,但經由新村民—身為房東的老村民—其它老村民編織而成的關係網絡,催生了彼此學習、技能交換的機會。因由真實生活而建立人與自身、與他人、與自然的關係,並從關係中學習,這是我在大墨雨的體悟。

生活從未能隨心所欲,甚至頗有艱難,但這並不妨礙我在其中發現美。這種美並不僅僅是形式之美,更包括人的意志力和創造力之美。並且,很多時候,是一種經由殘缺、失敗、沮喪、崩潰這些所謂負面經驗和情緒所呈現的真實動人之美。

小心嘗試生活教育

從2017年定居大墨雨村,將近兩年的時間,我和家人都在調試和建立鄉居生活方式。一直到2019年初,我的一對雙胞胎兒女接近3歲,需要考慮和同齡的兒童發展穩定的社交關係。此外,因為和外部合作若干可持續生活的課程、講座等,對於一個學習空間的需求也逐漸浮出水面。基於這兩個真實剛需,我和村委簽了半畝集體用地的租賃合同,籌措了三十多萬資金,發動了身邊的設計師、村民中的土木和裝修能手、朴門設計師、教育工作者、藝術家,用將近一年的時間建好了社區學習中心:墨雨村學。

村學的占地面積即使和普通幼兒園相比,也算是非常狹小。但它的空間設計寄託了我的一個小小盼望:長在社區,沒有圍牆的學校。“沒有圍牆”在我看來,並非意味著自由進出。相反,為了營造一個穩定和安全的室內環境,村學在週一到週五僅向入園兒童及其家長開放。沒有圍牆指的是這個學習場所嵌套在社區之中,它的物理實體可以盡可能小,因為各種技能的學習可以放在戶外場所,比如村莊中的森林、水庫、農田、寺廟和村民的家中。幼兒園的老師全部由本村新老村民擔任,他們不僅是老師,也是伸手可及的鄰居。因此,兒童得以在啟蒙之初,便進入到一個真實的生活場景裡學習。

幼兒園從最初的4個孩子,到今天覆蓋新老村民共計13個兒童的混齡教育,大致經歷了兩個學期的時間。雖然仍有適齡兒童在排位等待進入幼兒園,我們卻想有一個合理的節奏,盡可能兼顧收支平衡和老師們的身心穩定。

於我而言,仍需要探索在週末兩天如何延展村學的服務人群,使得成年人,尤其是老村民可以參與其中。與兒童相比,成年人很難再有機會進入一個正式的教育機構學習,因此,“非正式學習” 便成為成年人實現終身學習的一個主要途徑。一般而言,成年人身處工作場所和日常生活兩個場景之中,而對於大墨雨的常住村民來說,事實上很難將工作和生活截然兩分。因此,借用參與式學習框架,通過形成體驗、感受、觀察、經驗、應用的閉環,我想村學應能協助人們通過體驗學習的循環,在真實的生活場景中完成生活教育。

目前在村學提倡的生活教育,雖然大體上仍然不離陶行知3先生所提的“生活即教育、社會即學校”的要旨,但畢竟時過境遷,今日之生活教育,目的乃是支持個人去探尋身心合一的生活方式。並且,這種生活方式所身處的資源背景,已經由石油豐產期的資源依賴型轉向了資源枯竭期,人們所選擇的生活方式,或多或少,將需要和人與自身、與他人,以及與自然之間建立的新的關係模式進行互動。

不確定的未來

一些朋友稱呼大墨雨為生態村,我會認真糾正他們:“大墨雨是一個轉型村莊”。它並不是由一群共享價值觀的人們基於共同認可的原則,精心搭建並維護的生活共同體,而是在中國(非漢族史觀) 這一視野下業已存在600年之久的彝族村莊。它曾經遺世而獨立,也曾經因貿易而富庶一方;它在傳說中是下野的皇帝曾經歇腳之地,也是迄今仍然保留著豐富傳統儀式的新晉網紅村。所謂“橫看成火,側看成冰”,有太多人將他們的想像置於這個村莊之上。但也有許多人,將繼續于此地饒有興味地生存下去,於最艱難處仍能品味生活之美。

作為個人,只能以百年衡量生命的長度。而對於600年的大墨雨村,任何一次經由個人、組織發起的所謂“轉型設計”無不自負,且狂妄。大墨雨村選擇讓我生活於此,我唯有衷心感謝村莊的接納,並且盡我所能,實現我個人的轉型,亦支持家庭和鄰居的成長。

在我看來,大墨雨村充滿不確定性。也正是因為並不存在一個標準答案、一套“偉光正”/“高大上”的頂層設計,它得以為個人的生活轉型提供了盡可能的庇護。這大概才是轉型村莊應有的要義。

1. 楊絳(1911-2016),本名楊季康,江蘇無錫人,中國女作家、文學翻譯家和外國文學研究家,錢鐘書夫人,著有《幹校六記》、《洗澡》、《我們仨》等。

2. 羅曼·羅蘭(Romain Rolland,1866-1944),法國思想家、批判現實主義作家、音樂評論家、社會活動家,著有《名人傳》、《約翰·克利斯朵夫》等。

3. 陶行知(1891 - 1946),安徽省歙縣人,教育家、思想家,一生都致力於中國鄉村教育事業的發展,創立了許多精闢的教育新理論、新 觀點和新方法,包括“生活即教育”、“社會即學校”、“教學做合一”等生活教育理論。

■ 吳晨 2008年創立社會資源研究所(SRI),專注農村社區發展、可持續農業供應鏈領域的行動研究和項目評估。2017年在昆明創立永續動力城鄉社區服務中心,在農村社區進行可持續生活實踐。目前居住在昆明西山區大墨雨村,探索以可持續生活方式為主題的社區教育。