文 | 蕭依萍

尋尋覓覓中,當我從一個旁觀者轉變成實踐者,我終於理解夥伴們以前經常在不同機構與不同位置轉來轉去、摸不清方向的感受了。這是在理想與現實之間周旋,也是在統一和矛盾之間輾轉的狀態。

對我來說,可持續生活是一種革命,一種自下而上的生活革命。它意味著去改變生活中的種種,尤其是資本主義所帶來的消費主義、家庭單元化、昔日族群間相互依存的生活體系被減弱、對弱勢群體如農夫、工人群體的壓榨與剝削,這些看似與我們現代化的生活無關,可是當我們被消費主義所薰陶,漸漸對不公不義視若無睹時,我們也是幫兇之一。

初踏務農之路

離開社區伙伴是因為覺得既然自己相信可持續生活的理念,亦在推行此事,與其拿一份固定工資鼓勵別人去做(而且還不知是否可行),倒不如在前線作為實踐者,先去實驗所相信的是否可行。

實踐過程中,我漸漸發現資本主義是一個運轉已久的巨輪,想要逆轉是不可能的,只能在其中夾縫求存。這是從空中落到地上,腳踏實地時所感到的自覺,也是一位務農前輩的肺腑之言。人總要吃飯,而現實是你不一定能種出所有生活所需的品種和數量,而且就算找到一塊地,亦要交付租金,所以你還是逃不過資本主義的巨輪。

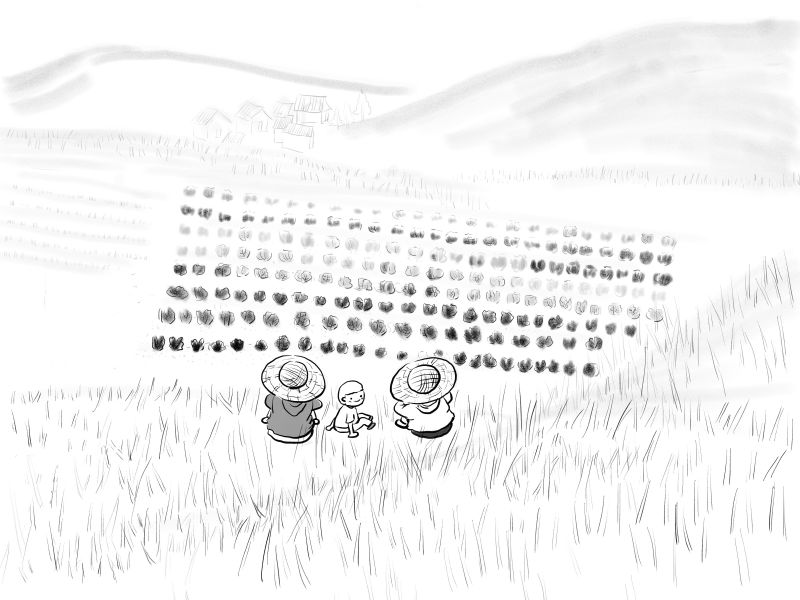

最初以耕作作為實踐可持續生活的途徑是源於體驗假日農夫時感受到對農業的興趣,而如果談到生活,糧食是不可或缺的,所以這個世界非常需要農夫,也因為農村社區發展的工作經驗,讓我更希望自己成為過去服務對象——農夫的一份子,一起改變世人對農夫的刻板印象。

因為從過去的工作中看見過一些起起伏伏,所以我一開始就沒有對田園生活的美好想像,也知道農業博大精深,並不那麼容易掌握,可是過程中還是走了很多彎路。離職後第一階段的務農生活是跟隨一位已具四十多年耕作經驗、我們稱她為婆婆的有機農夫學習,與我同行的共有三人,我是團隊中的半職人員。雖然是半職,但仍然體會到了農夫的艱辛和體力的透支,因為工具使用不當,團隊四人中有三人,包括我都患上了“彈弓手”(腱鞘炎)。

在樂田園(婆婆的農場)的日子,是一個幫我蛻掉假日農夫時對自然的欣賞和興致的階段。與假日農夫不同,此時要考慮產量,速度即效率。我們每天都有做不完的農活,割草整行割、種菜種不停,我們似乎變成了工廠女工,重複著單一的動作,速度成為了第一個考驗的關卡。最初我們四個人都被婆婆說太慢了,與偶爾來農場的女工相比,我們四個人加起來都沒有她一個人的效率高。

坦白說,即使到現在我的速度也比不過農家姐弟,但比初入行時是略有進步了。

第一關是速度,而在樂田園的第二關就是眼界,為什麼種田跟眼界有關?

種菜株行距很重要,因為會影響後期中耕除草,所以婆婆對於行距的要求較高。我們新手當然眼界不准,常把菜種得歪歪斜斜,後來婆婆給我們每人發一枝竹仔,讓我們量行距,最初心裡都不以為然,到中耕時就自食其果了。因為考慮生產屬性,同一田壟都只會種單一的作物,與過去生物多樣性的思考截然不同。但後來發現,這是在農業生產中因產量的需要、作物的管理而必需的。

除了體力和意志的磨練外,參與其中才看到有機行業中的黑暗面,以前以為美好的人和事其實也有邪惡和虛偽的一面。例如有個農場給超市供有機菜,但每每我們路過農場,裡面都是野草叢生,他們供超市的菜從哪裡來就不言而喻了。農夫也是人,農夫並非一定是弱者,也並非一定是好人,人性都是共通的,世界本是如此,與行業無關。所以我們還是要自己去尋求真相,而不是美化某一個群體。

另一條探索之路

後來一方面覺得團隊不合,一方面看不到前路,我決定離開樂田園。在我打算離開之際,一位朋友願意借田給我,教我務農之技,還給我介紹兼職。於是我就展開了一邊兼職,一邊耕作的生活。

在朋友的農場,我從學習使用鋤頭開始。在樂田園是沒有人教我們如何運用工具的,都是自己看著用。重新學習後才發現原來用鋤頭不是用蠻力,而是要把力用對、用巧——破土而入,震開土塊,鋤地要有節奏,不能一味地心急逞快。從使用鋤頭到如何撒播、如何挖坑、如何育苗、肥水管理和農場管理都需要重新學習。我非常感激有這樣的學習機會和擁有自己的一小片土地。

擁有自己的一小片地,讓我重拾對植物和自然的興味,如何規劃是農耕中最有趣的部分。開荒的過程還是比較艱辛的,因為沒有割草機,只能用鋤頭,但看著荒原慢慢長出菜來,還是讓人高興,例如第一次成功種出榨菜、種出火薑等。雖然種得不是很好,可是種出自己喜歡的菜是一個愉悅的過程。第一年因為是新地,大部分作物都長得不錯,但長得散漫自由,缺乏農業生產中的規整,沒有產量是最大的問題。

第二年我開始逼迫自己種得更規整,作物也都種得比之前好一些,但因為錯過了合適的採收時間,導致菜無法出售。第二年我也更專注地做醃漬,自己開始對醃漬這件事有感覺了,其實醃漬和耕種一樣,都要以照顧的心情去對待你的作物或漬物,時刻觀察它們的狀態,慢慢地你就會有種該如何做的直覺。當然理論知識的框架也是很重要的。

這數年間一直都希望可以以農業為生,但從未實現。我一直依靠兼職而非賣農產品為生,這是在樂田園時就已有的狀態,一是因為菜沒有種好而產量低,二是因為規模不足,因此產量也不足以供應一些較大的客戶,沒有足夠穩定的菜量,留不住大客戶,收入也就不穩定,這是“雞先或蛋先”的問題,其實也是資本主義的遊戲規則。這也是香港有機農業的問題,多樣化的農場在管理上需要花的時間、心思較多,最重要的是技術要求較高。香港農墟的有機菜價已被抬高至很不合理的價格,因此有機行業並不是面對大眾的市 場,而不合理的高價亦讓支持者變得望而卻步,這也是這些年農墟生意慢慢蕭條的原因。所以回到基本點,還是產量不足和缺乏良好規劃的問題,而產量其實還是技術的問題,也是我要面對的難題。

求學自知與平心見志

步入務農的第三或第四年,我決定去台東一趟。自己一直想從事自然農法,更想做一個有產量的自然農夫,於是去了台東求學,也有一種還債的心態。雖然很多人都建議不要去,但我還是想去,就去了。

在台東這一年,除了回港工作的時間,就是天天務農,天天的意思就是一周七天。老師不會說很多,多數時候他讓你自己觀察得出結論,他再回應你。問問題不能是開放式的,要自己思考到底答案是是還是否,是一還是二,再跟老師確認。

在台東這一年,積累了許多自己的觀察,棱角絲瓜和圓形絲瓜雖然同是絲瓜,但開花、授粉的時間都不同,所以套袋的時間不同。哈密瓜之前沒有種過,不知怎樣的狀態採收最好,試了幾次才真正掌握採收的時間點,吃上了又香又甜的哈密瓜。我也更深切地體會到什麼是適地適種,如何才能讓一天的草沒有白割。算是學到一點東西,但在即將離開之際,才發現原來不懂的還很多。

然而,台東之行後我更清晰了自己的方向,不是成為大型生產的農夫,而是小型生產兼農產品加工,更多地認識到自己的能力也是好事一件。另一個收穫是在日常的勞作中,讓心情處於自然之中得以平靜,讓原本在香港繁亂的心得以平伏。

我一直問自己務農的目的到底是什麼?最初是希望自己能做一個靠自己的雙手生活的農夫,想改變農夫的地位,改變世人對農夫的眼光。但自己務農又是否可以達到這一目標?好像不然。慢慢地,我希望這是一種生活狀態,務農和與人相處都是我喜歡的事情,如何把自己喜歡的生活方式推廣給他人是自己可以做的事情。

務農期間,一直都未能靠務農為生,而似乎這個目標也還很遠。作為一個城市人,自己不可能在短期之內就可以學到精湛的技術、然後賺大錢、改變人們對農夫的看法。農藝博大精深,其中有很多有趣的東西,學一輩子都學不完,永遠有新鮮的事物在路上。

未來的路不知會如何走下去,但估計多多少少跟農業脫不了關係。坦白說,我也不明白自己為什麼要執著于務農,對務農就是有種難以放下的掛念。我想,或許是由於過去在農村工作的關係,亦或許這就是命運吧。曾有人問我,你會如何把生產、生態、生活排序,孰先孰後?作為一個以農為生的人理所當然是以生產為先,沒有生產,何談生活。但對現在的我來說,我更希望這“三生”是一個平衡相生的狀態。

■ 蕭依萍 八年NGO的工作經驗,五年在宣明會寧夏駐點做農村社區發展工作,三年在社區伙伴做大陸社區支持農業的推動工作。自離職後,一直從事與農業相關的工作,希望把所相信的理念帶到生活中。