文 | 杨向若 王慈航

我们在广东酷热的夏日午后出发,行驶在没有一棵树的高速路上,两边是一个接着一个的厂房,然后是一片又一片的批发商城。驶进K镇,感受到熟悉的珠三角城镇那朴实中略显逼仄的道路尺度。街上一排排的商铺,几乎同属于一个行业,但不同的店名,再配上五颜六色令人眼花缭乱的广告牌和不停重复的促销广播,让人愈感炙热难耐。

下了车,进村,走过密密麻麻的出租屋,一条略显浑浊的水渠贯穿了村子。我们站在水渠边等彪哥,顶着明晃晃的太阳仰头看眼前的这些房子。哪一栋是彪哥的房子呢?在这曾经的珠三角水乡,现在的建筑似乎都长得大同小异,他的家会有什么特别?为什么会让我们来采访呢?

瘦瘦的彪哥走来,还是印象中淡淡的微笑和谦逊的打招呼方式。跟随着他从那昏暗的一楼爬上出租的二楼、三楼,我都还在疑惑此行的目的。直到看见眼前通往四层的木门——它的厚重感、手工感和天然中的一丝笨拙感,在静默中散发着能量,让我为之一震。

迫不及待穿过那扇木门,扑面而来的是光影斑驳的清凉,一种适度的阴翳,以及绿色植物所形成的呼吸感,我们好像突然穿过一扇任意门来到一片小森林一样。这种体验太特别了,起初茫然不知为何,后来发现彪哥的家是一个“回”字结构,外面的“口”建了一圈约60厘米宽的种植槽,槽中填土约90厘米深。在这“口”田里,种满了各种各样的植物,主力有桂花和月季,南瓜和青菜,还有一丛丛甘蔗,间或点缀着他去不同地方带回来的一些当地作物,例如罕见品种的柠檬、无花果、黄皮、金银花……我们光了解植物就花了一个小时。种植槽的高度恰好方便人站着操作,而坐下来的时候,植物的枝叶既屏障了四周的楼房,又展露了天空。

“(这个家)好像一个人在成长一样,有一种随着生活变化的感觉。比如第一年,其实也不是种,就是吃了南瓜,到处扔厨余,然后南瓜就各处长起来,整个屋长了几十棵,最后结了 36 个南瓜,都吃不完,第二年就不种南瓜,种了一些甘蔗,之后这里就全都是甘蔗。”

在这“口”字型的环绕式农田之内,是一圈“口”字形的回廊,回廊与外界由推拉窗分隔,当这些窗打开,风便从四面八方灌进来。这个家的客厅、厨房、餐厅并没有形成单独的明确房间,而是融合在被拓宽的回廊里。回廊的中间是楼梯间,左右是格局相似的两组厢房:起居室、卧室和卫生间,当推拉门打开,风和视线可以直接从家的一边穿透到另一边。回廊的上方是一排置物架,彪哥说这是从过去坐火车得来的灵感:一整面的长窗边摆一个小桌,窗户之上是一排置物架。坐在桌边,三人对饮,看着窗外植物摇曳,仿佛坐着绿皮火车慢慢摇晃,驶向谈话中的一个远方。

虽然知道彪哥的家设计得很通风,但曾在广东顶层居住的我们,还是对此难以置信——烈日高照,却没有丝毫被炙烤之感。抬头一看,原来屋顶铺满了木板,两三层叠加,形成了一个 30 厘米左右高的空气层以及隔热层。不同于一般的“吊顶”方式,这些木板是直接像木地板那样铺上去的,如果拍张照反过来看,也许会产生一种上下颠倒的错觉。同时木板肌理形成的呼吸感让人觉得非常舒适,毫不压抑,跟整个家的木质基调,形成了一个统一的整体。

走进楼梯间和厢房之间的巷子里,又是一番绿意盎然,映入眼帘的是一排彪哥细心营造,将底部的树枝修剪掉后长到近三米的米兰。

“米兰就像是一片树林。下面这些鱼缸是亲戚不要了,我就把它们搬上来,养一些水草,然后放两条野鱼。你看,每一个缸里都会有一条野鱼,都很干净。 它最大也就这么大了,但生命力很强,它在里面可以吃一些有机物。比如蚊子(的幼虫)之类,它就帮人类处理掉了。我发现有很多东西都要首先有个想象,有一种幻想,然后你再用你的聪明才智去把它营造出来。”

彪哥讲述着他对这个雨林的构想,我们站在树荫下,旁边是一缸一缸的水生植物,野鱼畅游其中。阳光从树叶的缝隙落下,在透明水缸中折射出一道道光束晃动,让人恍惚觉得身在水底。

“很多事情你(开始)做的时候都有局限性和很多的不确定性,因为我们都(带着自身的)局限去理解和去想象,而且当时的条件也有制约。但是过了一段时间,很多条件环境又有不一样的动态,又有一些新的思想、新的变化,就又要重新去面对它。其实这个是常态,只不过我们好像老是想一劳永逸,这都是自己欺骗自己。”

从2013年回到村里算起,彪哥像一只蚂蚁般地营造他的家,建材、泥土、植物,大多是他一个人爬楼梯一步步扛上来的,有请师傅,但很多地方他都自己亲力亲为,一切最初并没有清晰的设计,而是在生活和变化中缓慢调整,直到现在也还在变化。就像彪哥,住在这个房子里,房子和他一起生长,成为了今天的模样。

彪哥描述他的家时,用得最多的一句话是“这个是别人不要,我捡回来的”。家里的很多木头,包括一些牌匾、木门、家具都是在这十几二十年,遇到别人拆老屋建新房,他一点点收回来的。

“好多以前的老房子拆了,那些木料就不要了,很大一部分就堆到那些柴火木料里。只有一部分,被收旧货的人看到,就把它收集起来,供人挑选。收集这些旧东西的那个人年纪也比较大了,没有多少力气了,现在也不愿意去拖了,整个 K 镇,只有他还有一台这样的拖拉机。这些旧物没有多少人买,也卖不到什么钱,他的劳动强度又大,又要找地方存放,所以我觉得他也是出于兴趣或者自我内心认同的价值。”

说起“捡破烂”,还不只是一种兴趣爱好,这真的曾经是彪哥的职业,也曾是K镇的一条产业。那是上世纪80年代末90年代初,珠三角各地都游荡着一些回收旧物的人。他们从K镇出发,骑着自行车去找可以回收再加工再利用的材料,通常都是金属类的,也是在这个基础上, K镇后来发展出了小电器作坊,后来又继续产业化,而这一切就是由收集边角料开始的。那时彪哥骑着一辆 28 寸的五羊牌自行车远行,车身经过改造,可以放三个大箩筐,载重量可以达到300斤。他收废品不只是在K 镇附近,最远还去到广州和肇庆等地,全程骑车,过程长达几天,但对当时的他来说,千里迢迢跋山涉水不只是艰辛地讨生活,还充满了乐趣。他说,他会和伙伴比赛谁先到广州,也会在收这些五金废品之余去收他喜欢的老物件。

如今那些老物件非常自然地分布在他家的各个角落,例如一根挂在墙上的木棍,一头有角,乍一看以为是衣叉,其实是以前村子里干农活的扁担,如果遇到武斗,又可以变成震慑对方的武器。这些扁担用的是非常好的木头,拿起掂量,沉甸甸的。又例如左右厢房门上分别挂着两幅旧牌匾,通往他和妻子厢房的是“光天化日 大道同风”,而通向他儿子那边的是“物理翻新 人文造化”,文字别具一格,书法古拙有力。

彪哥收的不仅是别人家不要的东西,也包括家族里的不再被大多数人重视的物件。他家门厅墙中央挂着一根老床板的床楣,那是彪哥曾祖父的床,后来传给他的祖父和奶奶作为婚床,他的父亲和叔伯睡过,他们三兄弟也睡过,后来床搬来搬去,很多零件拆散了,只剩下这根床楣。“我觉得还是要保留一点,这是一个家族的传家宝。”彪哥说。

环顾整个家里的老木板、木家具、木质摆饰,我们问彪哥是否对木头情有独钟,他说他尤其喜欢那些未上漆的木头: “其实每个人都是自然的产物,你也知道你皮肤有微微的毛细管,当你接触有油漆的木头,你都会有一些闷,感觉没有那么透气,所以我休息的话就在这三块没有油漆的木板上,因为它表面可以呼吸。”

我们问他,你从小就喜欢亲近自然吗?彪哥略显沉思,开始说起他的小时候。

“那时候我母亲因为结扎手术后身体不好,不能够下地干活,(家里就少了一个劳动力)。我父亲就去申请,想开一个卖农副产品的店,但那时候副食店都是供销社的,不能够私人开,但他(19)79 年就不断地去申请,后来批准了,那是(19)80 年,你也知道,(后来就)开启整个中国的形势。”

所以K镇最早的小卖部可能就在彪哥家的后院。初中以后他没有继续升学,作为家里的长子,为了给家里改善生活,他很早就进入社会,尝试过各种工商业的工作,也加入了当时K镇收集五金废品的大军。 K镇制造业兴起后,他加入过工厂,当过销售,经济条件逐渐有了改善。与此同时,他也目睹着K镇的环境发生了很大的变化,各种粗放型工厂的兴建,让附近再也没有了田,空气中充斥着刺鼻的味道,原来的溪水也渐渐被污染。加之父母的身体状况也开始恶化,这一切促使彪哥开始深入思考关于环境、健康以及人与自然关系的命题。

“(19)86年我去一个造船厂工作,当时有机会出差到广东肇庆的封开县,那边靠近广西,有原始森林,我在那边一个很偏远的农村睡过一个晚上。那里的夜晚很古老很厚重,有(大自然)呼吸的气息,满天看得很清楚的星光,走到森林里面树叶沙沙作响,随便在哪里躺下都能很安心地睡,随便在哪里喝水都很放心,所以回来(K镇)后就有比较大的感触。”

这趟邂逅原始森林的经历,让彪哥开始反思家乡的环境。他从电视新闻听到过环保这个概念,他想要学习更多,却不知道有什么渠道或资源。

2002年彪哥在一家工厂工作,他们所需的配件需要喷漆,喷漆厂会用一些废旧报纸包起来运到厂里。有一天,他在一张揉皱的报纸一角,看到豆腐块那么大的消息——自然之友创始人梁从诫在广州办一场沙龙。那时候网络还不普及,于是他找到工厂的文员帮忙上网查找自然之友的联系方式,真的搜到了自然之友北京办公室的电话。他打长途过去介绍自己,对方很爽快地将广州自然之友小组的联络方式给了他,从此彪哥找到了组织。

2005年彪哥下定决心一定要从 K 镇出来学习。他去了广州,和一群志同道合的朋友一起,参与了很多跟社会和环境相关议题的学习和讨论。他也经常去一些大学的图书馆、书店或旧书市场,如饥似渴地阅读了很多医学、历史、人文等方面的书籍,对他来说那段经历好像出国留学一样,给自己带来了很大的震撼。

去广州的代价是,抛下了工作,也暂时和家人分居两地。对于彪哥这几年的“消失”,家人很难理解。他甚至带岳父岳母去他广州的住所,证明自己并非在外面有了另一个家。到了2009年,为了帮父母治病,他离开广州回家。跑了很多地方,去过大医院也找过民间偏方,但父母沉疴难愈,相继离世。 2013 年,彪哥改造自宅定居。这段出走后的回归,让人想到意大利小说家卡尔维诺在《树上的男爵》中,讲述了一个男孩 12 岁起就栖息在树上度过余生,始终不愿回到大地上的故事。关于书的简介是这么说的:一次倔强的反抗,让科希莫从 12 岁起就决定永不下树。从此,他一生都生活在树上,却将生命更紧密地与大地相连。是不是真的只有先与人疏离,才能最终与他们在一起?

“要成家,要养育后代,要完成家里的一些任务,所以要赚钱,要盖一个房子,改善自己家庭的生活和物质条件,让父母过比较好的生活。因为他们真的是非常辛苦地走过来,而且都是农民,也受了很多他们的父母那一代的苦难,所以我们的基因里就不断地刻上这样的烙印,有这样的内在动力去驱动你,去营造一个更好的生活环境,给他们也好,给自己也好……(而我想做的事情只能)应运时间空间的不断流动,一点点地微调,按照自己有限的能力和条件。”

正如彪哥所说,每个人对生活的想象都脱离不开他们的局限性。他总是保持谦卑,不断地摸索和调整。坐在彪哥家里听他讲述自己的故事,感受到他对于生活空间的营造是如何立足于具体的生活经历:他跟土地的连结、森林里的夜晚、“收破烂”的经历、在广州的“留学”,这些记忆最终都投射在这个充满细节的家里,它超出了审美和功能的范畴,总是处于未完成的状态,一切都在生长变化,仿佛一个鲜活的生命体。

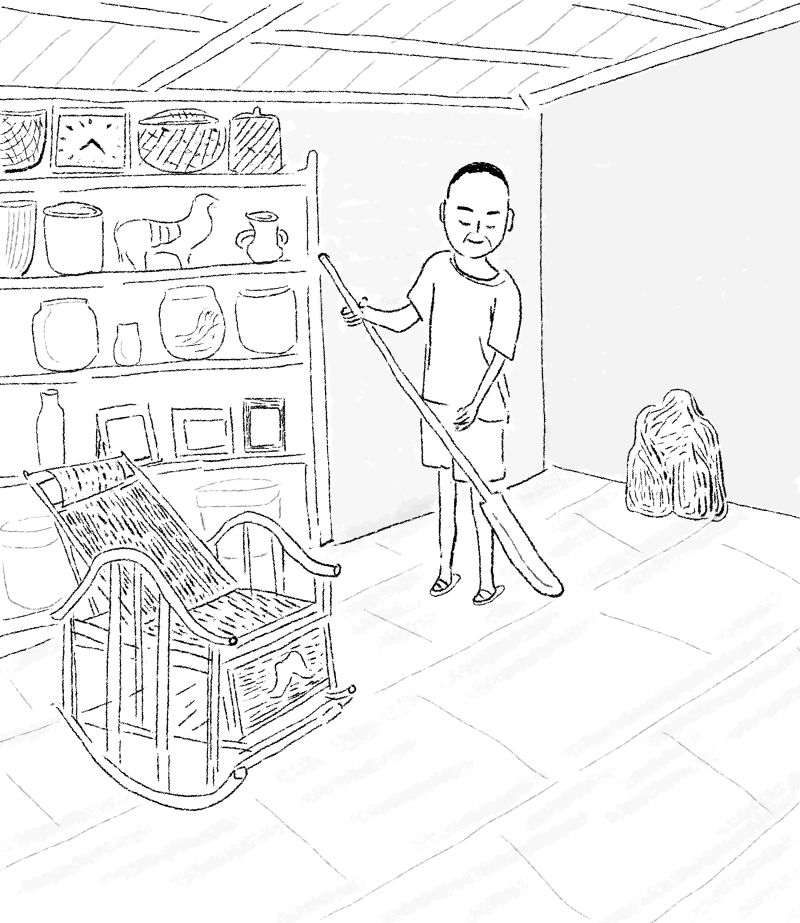

从一个建筑师的眼光来看,彪哥的家是极为概念性的:在传统的中国家居空间中,私密空间常常围绕着公共空间布置,古时候有合院,也就是房间围合院子;当代的公寓也常常是房间围绕着客厅布置。在彪哥的家里,这种关系被颠倒过来,回廊作为公共空间环绕在外围,而卧室位于中心。我们可以切身感受到,这样的空间格局是如何回应主人的生活习惯和时间分配,卧室只是简化到极致的睡觉场所,除此之外的生活——做饭、吃饭、洒扫、照料植物——都发生在这个连续的回廊里,同 60 厘米的植物森林、窗外的风景和阳光雨水保持了最大的接触面积。我们问彪哥是如何考虑这个房子的设计的,他一如既往谦逊地表示也没什么设计。也许对于一个用自己的双手为自己建造居所的人来说,生活经验就是他的设计方法,而生活总是先于概念的。

那天下午在聊天的尾声,彪哥说起记忆深处一个关于榕树的故事:

“我母亲小的时候身体很弱,我外婆就带她去村里河边的一棵老榕树祭拜,认榕树叫娘娘,希望增强她的生命力。后来母亲经常带我们去外婆家,经过那棵榕树时就会跟我们讲她年轻时候的故事。所以我一直都对榕树有一种感恩,有一种心灵的共鸣,经过K镇无论在哪里见到榕树,我都把它当做母亲祭拜的榕树。读小学的时候,看到鸟会吃榕树的果,然后在不同的野地或者一些岩石的裂缝中就会长出榕树苗,我挖过几棵回来,种在我自己做的一个养金鱼的水池旁,想营造一个小小的微观生态。我有一种这样的愿力,希望以后有自己的地方,去种大一点的(榕树)。”

在彪哥不疾不徐的讲述中,我们似乎跟着那位少年回到了最初开始的地方,他的成长,珠三角城镇化的变迁,一个家的从无到有……太阳从高照到西沉,时光的故事在夜色中渐渐落下帷幕。说故事的人,听故事的人,以及故事里的人似乎在生命长河的这一瞬间同处于这个家里,呼吸着同一缕风。在静默的片刻,微风吹动草叶,光影摇曳,倦意朦胧,恍惚中这个房子变成一棵大榕树,和天地融为了一体。

- 杨向若 舒米学苑内容共创官、旗溪村社区协作者。

- 王慈航 建筑师,现生活工作于中山旗溪村。