文 | 甘宁

这两年,我在德国读书和生活,遇到需要自我介绍的时候,我都会不自觉地分享说:我是广州人,我的母语是粤语。其实,可能对方并不知道粤语是中文里的哪家方言,广州位于地球上的哪个角落。然而,我对广州就是有着浓浓的身份认同,如我身上亮丽的纹身印记,我愿意它被更多人看见。

话说“老广州”,认识我的人也许会说,你才30岁出头,就敢戴个“老”字在头上!实话说,我觉得我真的够老了,如果廿年树木的话,我这30年还蕴含着上一辈的记忆和足迹。

一条约

就从小时候说起吧。我是在广州西华路长庚三约长大的。事实上这里是我奶奶的家,广府典型的竹筒屋1。因为妈妈经常到外地工作,所以我大部分的童年时光都在这里度过。在我的脑海里,这房子的主人是奶奶、姑妈、表姐还有我。长庚三约的“约”是如街、巷一类的道路单位,但它是比街或巷都要小的聚居点。当年,长庚三约的一头位于人民路和西华路的交界处,那是一个小高地,所以从西华路的入口处有一道麻石大阶梯,光滑的麻石经年累月已经被 踩出一个个凹陷的弧形,遇上下雨天就成了音乐喷泉,因为每下一级石阶就“吧嗒”一下,水花四溅,这是只有孩子才会欣赏的风景。

在这条约,从这个大阶梯再往前走 300 米左右就到下一条街。短短的一段“约”承载着我的很多回忆——最深的印记是味道。当年在大阶梯上面有一档云吞面铺,给我的印象总是热气腾腾的,面汤的香气化为白雾往街上飘,弥漫在空气中,必定将过往的行人逮个正着。说到味道,就不能不提那时的竹筒屋,它是当时城区里最“普通”的房子,鳞次栉比地挤在短短的巷子里。一般有两层楼,除了瓦面做的斜房顶,还有典型的南方住家标配的三件头——矮脚花门、 趟栊门和大木门。相比之下,室内可谓“精致”:面积小,楼面矮,没窗户(只有天窗),没有房间,也没有厕所和厨房。那时候,我们一家人就挤在二楼的两张大通铺上,夏天就在一楼打地铺。楼下还有一张床给奶奶睡,在楼梯底有布帘遮挡,是放痰盂的地方,小便就在痰盂解决。因为家家户户的状况都差不多,所以全部人家都是在街上煮食,在街上乘凉,在家门口做手工活,街道俨然成了各家各户的厨房和客厅。人们走过街道的时候,就如穿堂过室,各家的事务都一览无遗。当时,作为小朋友的我,从巷头回家,见人都要打招呼,因为整条街上的人都认识你。左边叫一声“四嫂”,右 边叫一声“梁伯”,左边再叫一声“八姑”,右边再叫一声“莲姨”, 好不容易才回到家,叫一声“奶奶”“姑妈”,为这一路的招呼画上句号。逢年过节,街道从来都不缺节日气氛,一路上可谓精彩绝伦:这家在杀鸡,那家在斩烧肉,这家在清蒸皖鱼,那家在炒粉丝,看得眼珠子都快要掉出来,口水更加是从巷头流到巷尾,各种香味编织交错,各种声音此起彼伏,如果这时候走过,总会被招呼“吃饭啦”“埋黎(过来)坐啦,加双筷子咋”“过黎(来)饮几杯,贺贺佢(庆祝它)”!

因为街道成了公共空间,作为小朋友的我,要打发闲暇时间就会往各家里钻,首先在八姑那里帮忙“拉沙士”——用夹子把碎布重新拨回棉花状,给专人收购用于清洁机器;然后到莲姨家穿珠片;再到对面家玩过家家;或者玩最有难度的捉迷藏——因为需要到不同的家里把人揪出来,运气不好的时候会被打赏一顿痛骂。所以,做孩子的总闲不下来,如果哪天我只待在家里,家人会怀疑我是不是生病了。

在这道巷子里,各人真实地做着自己,真实地生活,每家每户都或紧或松地相互交织,你尽情地演绎着你的生命故事,也成为了我的生命故事的一部分。

可惜的是,这段在长庚三约的生活经历在我五年级时戛然而止,那一年,它被开发商征收了。现在的西华路,在广州也算得上是小明星,近十几年来这里的本土饮食小店为它打开了名堂,什么萝卜牛杂、芝麻糊、肠粉、云吞面应有尽有。如今每每走过,我心里还是惦记那条短短的只有 300米的小巷子,缅怀那种回到巷子就是回到家的感觉。

一个庄

成年后,我嫁入了广州郊区的一个庄。在那里,庄是比村还要小的村落单位,一个庄通常就聚居一房人。回家的时候,就如历史重演,得向在街上的人左右打招呼,因为他们都是我家亲戚。要记住他们的称呼,是一大挑战。同时,年纪轻轻的我就被称为“大婆”, 两个毛头娃儿就被尊称为“大叔”,没办法,因为我家相公的辈分大。

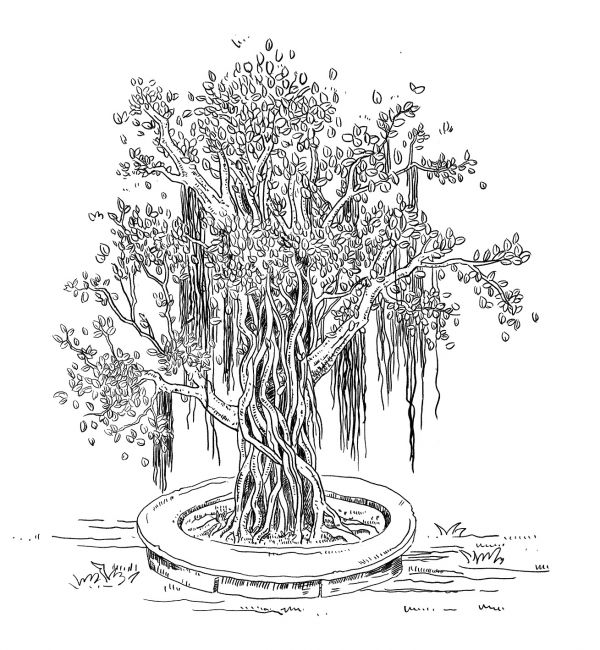

在庄里,家族的公共空间是一间祖屋。庄口有一棵上百年的大榕树,在重大节日,各家各户都要去祖屋上香奉神,最后一站必是到大榕树下拜一拜,才算礼成。而到了清明节,更需要全房人出动,到祖坟扫墓。在外打工的人能回来的都会赶回来,各家带上元宝蜡烛香、烧肉艾糍白饭、白酒、茶水,还有锄头和镰刀,浩浩荡荡上山去。山是荒山,需要排头兵用镰刀开路,一路老老少少互相扶持前后跟随。到山上后,集体铲杂草、除乱木、平整坟头,然后轮流上前拜祭,最后点上大鞭炮作为结束。可以说这一天比新年还要隆重,因为新年是家庭过的节日,而清明则是一房人一起过的节日。因为节日和仪式,让生于斯长于斯的人,有了回家的节奏,回到那片自然的山林中去,回首那些古老的灵魂。

到了过年,庄里的人家会做糖环过节。做糖环的功夫一点也不少,先要用柴火烧大锅,炒热糯米粉后,徒手趁热搓粉,然后捏出造型,再下油锅炸。以前每年春节,家家户户都会做,各家轮流来帮忙。红白喜事的时候也一样,在家里摆酒席,各家都派人来帮忙。可谓“一家办事,全村支持”。只可惜,时代的脚步没能留住这些集体共生的文化,现在庄里人家摆酒席往往都是上大酒店去,过年办年货都是上超市去。年依然是那个年,但味道淡了许多。

一个岛

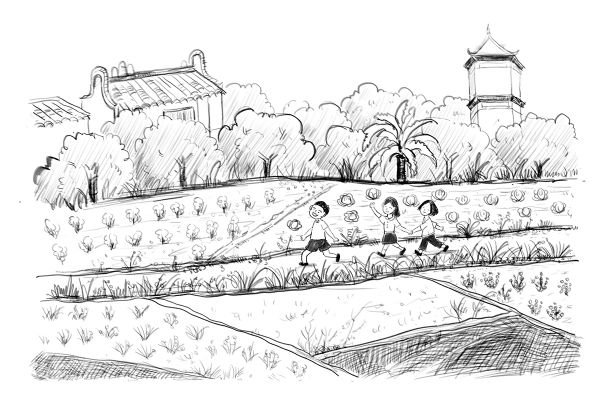

当两个孩子要上幼儿园的时候,因为心里有个教育的梦,我便和几个志同道合的家庭,合办了一个家长互助式的家庭幼儿园,选址在广州的另一个乡郊——长洲岛。当时吸引我的是这里的地貌,它是一个小岛,还有频密的渡轮连接岛上居民出行广州。同时,它还保留有大片的果园菜地,河涌交织,基田相错。岭南的田基是一行田基一行水道,水道与周边河涌相连,如果田基上种的是杨桃就称为“杨桃基”,种荔枝就称为“荔枝基”,儿歌就有唱“点虫虫,虫虫飞,飞到荔枝基”。从小到大,头脑中的岭南水乡就长这个样子,于是,我们毫不迟疑定居在此,过起出门有街坊,天天能趁墟的日子。

岛上有早市和墟日,不少本地阿姨卖自家种的菜;岛上也有自己的宗族、庙宇。最隆重的节日是端午节,在真正的水乡自然会有龙舟。村里保存了很多岭南过端午的习俗,如提前一个月,乡老就敲锣鼓穿街过巷为端午募集捐款;在约定的日子,就会在河涌起龙舟;初一到初五划龙舟出海到其他村落探亲;端午前后在祠堂免费派龙舟饭,寓意乐善好施,老少同乐。不得不提的是,村里还存了一只有着180年历史的老龙头,每每提到,70多岁的族长总是娓娓道来,他爷爷怎样把龙头传给他爸爸,他爸又是怎样把龙头传到他手上的。我们这些外地人,装着本村人的样子认真地凑热闹,还办起端午亲子故事会,让非本地的朋友也能体味到这浓浓的水乡文化。

现在想来,除了端午节,我最想念的是在长洲岛每天和宝贝们一起走绿道下田的时光。我们还编了一段顺口溜:“手拉手,慢慢走,下到田里找蝌蚪!”就这样,无论风雨,我们慢慢地在荔枝树、龙眼树、杨桃树和香蕉树下经过;在鱼塘旁、河涌边逛过;在悠闲的鸡群中嬉笑跑过;在吠叫的看门狗前无声溜过。看着荔枝四月花开,五月挂果,七月成熟,我们总是满心欢喜。阿姨大叔忙着收获的时候,只要大声打个招呼,一束果子就会惊喜地掉到手上。鲜红娇嫩的外壳,晶莹剔透的果肉,是一年中最好的美味!然而,近年来,我们也体会到气候的极端化,有过连绵数周的阴雨,或是连日的暴晒,还飘过雪。植物来不及应对,人也屡屡感觉不适应。或许因为离自然近了,亲身经历了人与自然之间这份深刻的相互关联,我时常惊叹,在同一个地方你也可以看到一个完整的世界。因为,时间就在自然中,以植物的多姿,以四季的轮换,以气候的无常,诉说着最绚烂最深刻的生活意义。一花一木一世界,万事万物自天成。

在做家庭园的几年,我和周娅办起了三粒豆亲子工作室,旨在推动城市的可持续生活,希望美好的生活有自然的参与,有社群的参与,人能谦卑简朴地生活,从一点一滴做起。慢慢地,我们聚拢了一帮志同道合的伙伴,定期举办各种故事会,生活探索计划,工作坊、游学、分享会,或纯粹的“吹水会”,每个周末都排得满满的。互相倾听、分享、支持的氛围令这个社群越来越温暖,以致让我一直有个渴望,如果我们可以住在一起该多好!

就在这丰盛的四年里,本土文化、大自然、食物及可持续生活的理念,如埋藏在我内心的种子,慢慢苏醒过来。我隐约觉得,它们或许可以交错地在同一个地方同一群人身上产生共鸣。即便在巨大的城市,还是有那么一个角落让我们可以安放理想。

从一条约到一个庄再到一座岛,看着都是些平白无奇的生活日常。但恰恰是这些琐碎日常,让我感受到与一个地方,与大自然,与历史,与祖先,与一群人,无形地连接在一起。我的生活空间不再是房子的四面墙,而是有时间跨度、有空间纬度的小宇宙。这种感觉,如同人站在满天繁星的夜空下,突然惊觉自己与天地为一体,宇宙在演绎着雄伟的篇章,而我也是这部史诗中的一个章节。

最近两年,我和两个宝来到了德国读书。我这个老广州,顿时觉得过节没了气氛,聚会没了对象,学习换了模式,不由地热切想回家。无奈只能安慰自己,这段新旅程或许正如此文,让我有机会跳出自己的位置,回看过去,辨别出什么对我而言是重要的,我想要一个怎样的未来,而现在还要为未来,准备些什么。

1. 竹筒屋,因其门面窄小,纵深狭长,形似竹筒而得名,也叫“商铺屋”。广州的竹筒屋产生于19世纪工商业快速发展的时期,当时城市人口迅速增加,城内地皮开始紧张,地价上升,在这种形势下,商住两用的竹筒屋应运而生,成为近代广州传统住宅形式之一。

■ 甘宁 曾任广州灯塔计划青少年促进会秘书长,参与创办三粒豆亲子工作室和推动家长互助式教育的豆丁生活园。现与两个孩子在德国斯图加特自由学院读书和生活。