文 | 甘寧

這兩年,我在德國讀書和生活,遇到需要自我介紹的時候,我都會不自覺地分享說:我是廣州人,我的母語是粵語。其實,可能對方並不知道粵語是中文裏的哪家方言,廣州位於地球上的哪個角落。然而,我對廣州就是有著濃濃的身份認同,如我身上亮麗的紋身印記,我願意它被更多人看見。

話說「老廣州」,認識我的人也許會說,你才30歲出頭,就敢戴個「老」字在頭上!實話說,我覺得我真的夠老了,如果廿年樹木的話,我這30年還蘊含著上一輩的記憶和足跡。

一條約

就從小時候說起吧。我是在廣州西華路長庚三約長大的。事實上這裏是我奶奶的家,廣府典型的竹筒屋1。因為媽媽經常到外地工作,所以我大部分的童年時光都在這裏度過。在我的腦海裏,這房子的主人是奶奶、姑媽、表姐還有我。長庚三約的「約」是如街、巷一類的道路單位,但它是比街或巷都要小的聚居點。當年,長庚三約的一頭位於人民路和西華路的交界處,那是一個小高地,所以從西華路的入口處有一道麻石大階梯,光滑的麻石經年累月已經被踩出一個個凹陷的弧形,遇上下雨天就成了音樂噴泉,因為每下一級石階就「吧嗒」一下,水花四濺,這是只有孩子才會欣賞的風景。

在這條約,從這個大階梯再往前走 300 米左右就到下一條街。短短的一段「約」承載著我的很多回憶——最深的印記是味道。當年在大階梯上面有一檔雲吞面鋪,給我的印象總是熱氣騰騰的,麵湯的香氣化為白霧往街上飄,彌漫在空氣中,必定將過往的行人逮個正著。說到味道,就不能不提那時的竹筒屋,它是當時城區裏最「普通」的房子,鱗次櫛比地擠在短短的巷子裏。一般有兩層樓,除了瓦面做的斜房頂,還有典型的南方住家標配的三件頭——矮腳花門、 趟櫳門和大木門。相比之下,室內可謂「精緻」:面積小,樓面矮,沒窗戶(只有天窗),沒有房間,也沒有廁所和廚房。那時候,我們一家人就擠在二樓的兩張大通鋪上,夏天就在一樓打地鋪。樓下還有一張床給奶奶睡,在樓梯底有布簾遮擋,是放痰盂的地方,小便就在痰盂解決。因為家家戶戶的狀況都差不多,所以全部人家都是在街上煮食,在街上乘涼,在家門口做手工活,街道儼然成了各家各戶的廚房和客廳。人們走過街道的時候,就如穿堂過室,各家的事務都一覽無遺。當時,作為小朋友的我,從巷頭回家,見人都要打招呼,因為整條街上的人都認識你。左邊叫一聲「四嫂」,右邊叫一聲「梁伯」,左邊再叫一聲「八姑」,右邊再叫一聲「蓮姨」, 好不容易才回到家,叫一聲「奶奶」「姑媽」,為這一路的招呼畫上句號。逢年過節,街道從來都不缺節日氣氛,一路上可謂精彩絕倫:這家在殺雞,那家在斬燒肉,這家在清蒸皖魚,那家在炒粉絲,看得眼珠子都快要掉出來,口水更加是從巷頭流到巷尾,各種香味編織交錯,各種聲音此起彼伏,如果這時候走過,總會被招呼「吃飯啦」「埋黎(過來)坐啦,加雙筷子咋」「過黎(來)飲幾杯,賀賀佢(慶祝它)」!

因為街道成了公共空間,作為小朋友的我,要打發閒暇時間就會往各家裏鑽,首先在八姑那裏幫忙「拉沙士」——用夾子把碎布重新撥回棉花狀,給專人收購用於清潔機器;然後到蓮姨家穿珠片;再到對面家玩過家家;或者玩最有難度的捉迷藏——因為需要到不同的家裏把人揪出來,運氣不好的時候會被打賞一頓痛駡。所以,做孩子的總閒不下來,如果哪天我只待在家裏,家人會懷疑我是不是生病了。

在這道巷子裏,各人真實地做著自己,真實地生活,每家每戶都或緊或松地相互交織,你盡情地演繹著你的生命故事,也成為了我的生命故事的一部分。

可惜的是,這段在長庚三約的生活經歷在我五年級時戛然而止,那一年,它被開發商徵收了。現在的西華路,在廣州也算得上是小明星,近十幾年來這裏的本土飲食小店為它打開了名堂,什麼蘿蔔牛雜、芝麻糊、腸粉、雲吞面應有盡有。如今每每走過,我心裏還是惦記那條短短的只有 300米的小巷子,緬懷那種回到巷子就是回到家的感覺。

一個莊

成年後,我嫁入了廣州郊區的一個莊。在那裏,莊是比村還要小的村落單位,一個莊通常就聚居一房人。回家的時候,就如歷史重演,得向在街上的人左右打招呼,因為他們都是我家親戚。要記住他們的稱呼,是一大挑戰。同時,年紀輕輕的我就被稱為「大婆」, 兩個毛頭娃兒就被尊稱為「大叔」,沒辦法,因為我家相公的輩分大。

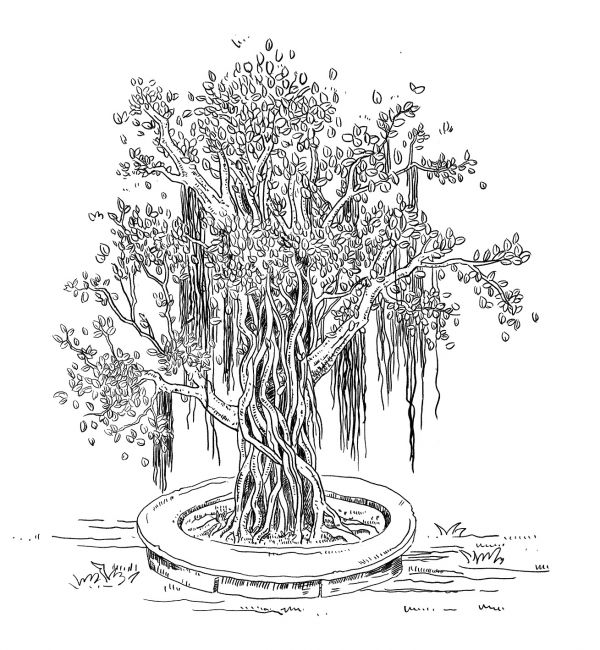

在莊裏,家族的公共空間是一間祖屋。莊口有一棵上百年的大榕樹,在重大節日,各家各戶都要去祖屋上香奉神,最後一站必是到大榕樹下拜一拜,才算禮成。而到了清明節,更需要全房人出動,到祖墳掃墓。在外打工的人能回來的都會趕回來,各家帶上元寶蠟燭香、燒肉艾糍白飯、白酒、茶水,還有鋤頭和鐮刀,浩浩蕩蕩上山去。山是荒山,需要排頭兵用鐮刀開路,一路老老少少互相扶持前後跟隨。到山上後,集體鏟雜草、除亂木、平整墳頭,然後輪流上前拜祭,最後點上大鞭炮作為結束。可以說這一天比新年還要隆重,因為新年是家庭過的節日,而清明則是一房人一起過的節日。因為節日和儀式,讓生於斯長於斯的人,有了回家的節奏,回到那片自然的山林中去,回首那些古老的靈魂。

到了過年,莊裏的人家會做糖環過節。做糖環的功夫一點也不少,先要用柴火燒大鍋,炒熱糯米粉後,徒手趁熱搓粉,然後捏出造型,再下油鍋炸。以前每年春節,家家戶戶都會做,各家輪流來幫忙。紅白喜事的時候也一樣,在家裏擺酒席,各家都派人來幫忙。可謂「一家辦事,全村支持」。只可惜,時代的腳步沒能留住這些集體共生的文化,現在莊裏人家擺酒席往往都是上大酒店去,過年辦年貨都是上超市去。年依然是那個年,但味道淡了許多。

一個島

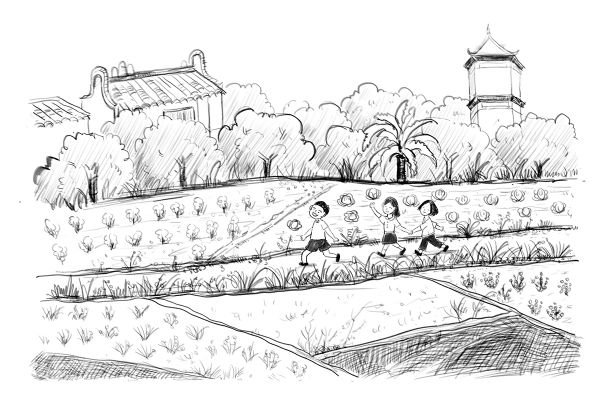

當兩個孩子要上幼稚園的時候,因為心裏有個教育的夢,我便和幾個志同道合的家庭,合辦了一個家長互助式的家庭幼稚園,選址在廣州的另一個鄉郊——長洲島。當時吸引我的是這裏的地貌,它是一個小島,還有頻密的渡輪連接島上居民出行廣州。同時,它還保留有大片的果園菜地,河湧交織,基田相錯。嶺南的田基是一行田基一行水道,水道與周邊河湧相連,如果田基上種的是楊桃就稱為「楊桃基」,種荔枝就稱為「荔枝基」,兒歌就有唱「點蟲蟲,蟲蟲飛,飛到荔枝基」。從小到大,頭腦中的嶺南水鄉就長這個樣子,於是,我們毫不遲疑定居在此,過起出門有街坊,天天能趁墟的日子。

島上有早市和墟日,不少本地阿姨賣自家種的菜;島上也有自己的宗族、廟宇。最隆重的節日是端午節,在真正的水鄉自然會有龍舟。村裏保存了很多嶺南過端午的習俗,如提前一個月,鄉老就敲鑼鼓穿街過巷為端午募集捐款;在約定的日子,就會在河涌起龍舟;初一到初五划龍舟出海到其他村落探親;端午前後在祠堂免費派龍舟飯,寓意樂善好施,老少同樂。不得不提的是,村裏還存了一只有著180年歷史的老龍頭,每每提到,70多歲的族長總是娓娓道來,他爺爺怎樣把龍頭傳給他爸爸,他爸又是怎樣把龍頭傳到他手上的。我們這些外地人,裝著本村人的樣子認真地湊熱鬧,還辦起端午親子故事會,讓非本地的朋友也能體味到這濃濃的水鄉文化。

現在想來,除了端午節,我最想念的是在長洲島每天和寶貝們一起走綠道下田的時光。我們還編了一段順口溜:「手把手,慢慢走,下到田裏找蝌蚪!」就這樣,無論風雨,我們慢慢地在荔枝樹、龍眼樹、楊桃樹和香蕉樹下經過;在魚塘旁、河涌邊逛過;在悠閒的雞群中嬉笑跑過;在吠叫的看門狗前無聲溜過。看著荔枝四月花開,五月掛果,七月成熟,我們總是滿心歡喜。阿姨大叔忙著收穫的時候,只要大聲打個招呼,一束果子就會驚喜地掉到手上。鮮紅嬌嫩的外殼,晶瑩剔透的果肉,是一年中最好的美味!然而,近年來,我們也體會到氣候的極端化,有過連綿數周的陰雨,或是連日的暴曬,還飄過雪。植物來不及應對,人也屢屢感覺不適應。或許因為離自然近了,親身經歷了人與自然之間這份深刻的相互關聯,我時常驚歎,在同一個地方你也可以看到一個完整的世界。因為,時間就在自然中,以植物的多姿,以四季的輪換,以氣候的無常,訴說著最絢爛最深刻的生活意義。一花一木一世界,萬事萬物自天成。

在做家庭園的幾年,我和周婭辦起了三粒豆親子工作室,旨在推動城市的可持續生活,希望美好的生活有自然的參與,有社群的參與,人能謙卑簡樸地生活,從一點一滴做起。慢慢地,我們聚攏了一幫志同道合的伙伴,定期舉辦各種故事會,生活探索計畫,工作坊、遊學、分享會,或純粹的「吹水會」,每個週末都排得滿滿的。互相傾聽、分享、支持的氛圍令這個社群愈來愈溫暖,以致讓我一直有個渴望,如果我們可以住在一起該多好!

就在這豐盛的四年裏,本土文化、大自然、食物及可持續生活的理念,如埋藏在我內心的種子,慢慢蘇醒過來。我隱約覺得,它們或許可以交錯地在同一個地方同一群人身上產生共鳴。即便在巨大的城市,還是有那麼一個角落讓我們可以安放理想。

從一條約到一個莊再到一座島,看著都是些平白無奇的生活日常。但恰恰是這些瑣碎日常,讓我感受到與一個地方,與大自然,與歷史,與祖先,與一群人,無形地連接在一起。我的生活空間不再是房子的四面牆,而是有時間跨度、有空間緯度的小宇宙。這種感覺,如同人站在滿天繁星的夜空下,突然驚覺自己與天地為一體,宇宙在演繹著雄偉的篇章,而我也是這部史詩中的一個章節。

最近兩年,我和兩個寶來到了德國讀書。我這個老廣州,頓時覺得過節沒了氣氛,聚會沒了物件,學習換了模式,不由地熱切想回家。無奈只能安慰自己,這段新旅程或許正如此文,讓我有機會跳出自己的位置,回看過去,辨別出什麼對我而言是重要的,我想要一個怎樣的未來,而現在還要為未來,準備些什麼。

1. 竹筒屋,因其門面窄小,縱深狹長,形似竹筒而得名,也叫「商鋪屋」。廣州的竹筒屋產生於19世紀工商業快速發展的時期,當時城市人口迅速增加,城內地皮開始緊張,地價上升,在這種形勢下,商住兩用的竹筒屋應運而生,成為近代廣州傳統住宅形式之一。

■ 甘寧 曾任廣州燈塔計畫青少年促進會秘書長,參與創辦三粒豆親子工作室和推動家長互助式教育的豆丁生活園。現與兩個孩子在德國斯圖加特自由學院讀書和生活。