文 | 楊向若 王慈航

我們在廣東酷熱的夏日午後出發,行駛在沒有一棵樹的高速路上,兩邊是一個接著一個的廠房,然後是一片又一片的批發商城。駛進K鎮,感受到熟悉的珠三角城鎮那樸實中略顯逼仄的道路尺度。街上一排排的商鋪,幾乎同屬於一個行業,但不同的店名,再配上五顏六色令人眼花繚亂的看板和不停重複的促銷廣播,讓人愈感炙熱難耐。

下了車,進村,走過密密麻麻的出租屋,一條略顯渾濁的水渠貫穿了村子。我們站在水渠邊等彪哥,頂著明晃晃的太陽仰頭看眼前的這些房子。哪一棟是彪哥的房子呢?在這曾經的珠三角水鄉,現在的建築似乎都長得大同小異,他的家會有什麼特別?為什麼會讓我們來採訪呢?

瘦瘦的彪哥走來,還是印象中淡淡的微笑和謙遜的打招呼方式。跟隨著他從那昏暗的一樓爬上出租的二樓、三樓,我都還在疑惑此行的目的。直到看見眼前通往四層的木門——它的厚重感、手工感和天然中的一絲笨拙感,在靜默中散發著能量,讓我為之一震。

迫不及待穿過那扇木門,撲面而來的是光影斑駁的清涼,一種適度的陰翳,以及綠色植物所形成的呼吸感,我們好像突然穿過一扇任意門來到一片小森林一樣。這種體驗太特別了,起初茫然不知為何,後來發現彪哥的家是一個「回」字結構,外面的「口」建了一圈約60厘米寬的種植槽,槽中填土約90厘米深。在這「口」田裏,種滿了各種各樣的植物,主力有桂花和月季,南瓜和青菜,還有一叢叢甘蔗,間或點綴著他去不同地方帶回來的一些當地作物,例如罕見品種的檸檬、無花果、黃皮、金銀花......我們光了解植物就花了一個小時。種植槽的高度恰好方便人站著操作,而坐下來的時候,植物的枝葉既屏障了四周的樓房,又展露了天空。

「(這個家)好像一個人在成長一樣,有一種隨著生活變化的感覺。比如第一年,其實也不是種,就是吃了南瓜,到處扔廚餘,然後南瓜就各處長起來,整個屋長了幾十棵,最後結了36個南瓜,都吃不完,第二年就不種南瓜,種了一些甘蔗,之後這裏就全都是甘蔗。」

在這「口」字型的環繞式農田之內,是一圈「口」字形的迴廊,迴廊與外界由推拉窗分隔,當這些窗打開,風便從四面八方灌進來。這個家的客廳、廚房、餐廳並沒有形成單獨的明確房間,而是融合在被拓寬的迴廊裏。迴廊的中間是樓梯間,左右是格局相似的兩組廂房:起居室、臥室和衛生間,當推拉門打開,風和視線可以直接從家的一邊穿透到另一邊。迴廊的上方是一排置物架,彪哥說這是從過去坐火車得來的靈感:一整面的長窗邊擺一個小桌,窗戶之上是一排置物架。坐在桌邊,三人對飲,看著窗外植物搖曳,仿佛坐著綠皮火車慢慢搖晃,駛向談話中的一個遠方。

雖然知道彪哥的家設計得很通風,但曾在廣東頂層居住的我們,還是對此難以置信——烈日高照,卻沒有絲毫被炙烤之感。抬頭一看,原來屋頂鋪滿了木板,兩三層疊加,形成了一個30厘米左右高的空氣層以及隔熱層。不同於一般的「吊頂」方式,這些木板是直接像木地板那樣鋪上去的,如果拍張照反過來看,也許會產生一種上下顛倒的錯覺。同時木板肌理形成的呼吸感讓人覺得非常舒適,毫不壓抑,跟整個家的木質基調,形成了一個統一的整體。

走進樓梯間和廂房之間的巷子裏,又是一番綠意盎然,映入眼簾的是一排彪哥細心營造,將底部的樹枝修剪掉後長到近三米的米蘭。

「米蘭就像是一片樹林。下面這些魚缸是親戚不要了,我就把它們搬上來,養一些水草,然後放兩條野魚。你看,每一個缸裏都會有一條野魚,都很乾淨。它最大也就這麼大了,但生命力很強,它在裏面可以吃一些有機物。比如蚊子(的幼蟲)之類,它就幫人類處理掉了。我發現有很多東西都要首先有個想像,有一種幻想,然後你再用你的聰明才智去把它營造出來。」

彪哥講述著他對這個雨林的構想,我們站在樹蔭下,旁邊是一缸一缸的水生植物,野魚暢遊其中。陽光從樹葉的縫隙落下,在透明水缸中折射出一道道光束晃動,讓人彷彿覺得身在水底。

「很多事情你(開始)做的時候都有局限性和很多的不確定性,因為我們都(帶著自身的)局限去理解和去想像,而且當時的條件也有制約。但是過了一段時間,很多條件環境又有不一樣的動態,又有一些新的思想、新的變化,就又要重新去面對它。其實這個是常態,只不過我們好像老是想一勞永逸,這都是自己欺騙自己。」

從2013年回到村裏算起,彪哥像一只螞蟻般地營造他的家,建材、泥土、植物,大多是他一個人爬樓梯一步步扛上來的,有請師傅,但很多地方他都自己親力親為,一切最初並沒有清晰的設計,而是在生活和變化中緩慢調整,直到現在也還在變化。就像彪哥,住在這個房子裏,房子和他一起生長,成為了今天的模樣。

彪哥描述他的家時,用得最多的一句話是「這個是別人不要,我撿回來的」。家裏的很多木頭,包括一些牌匾、木門、傢俱都是在這十幾二十年,遇到別人拆老屋建新房,他一點點收回來的。

「好多以前的老房子拆了,那些木料就不要了,很大一部分就堆到那些柴火木料裏。只有一部分,被收舊貨的人看到,就把它收集起來,供人挑選。收集這些舊東西的那個人年紀也比較大了,沒有多少力氣了,現在也不願意去拖了,整個K鎮,只有他還有一台這樣的拖拉機。這些舊物沒有多少人買,也賣不到什麼錢,他的勞動強度又大,又要找地方存放,所以我覺得他也是出於興趣或者自我內心認同的價值。」

說起「撿破爛」,還不只是一種興趣愛好,這真的曾經是彪哥的職業,也曾是K鎮的一條產業。那是上世紀80年代末 90年代初,珠三角各地都遊蕩著一些回收舊物的人。他們從K鎮出發,騎著自行車去找可以回收再加工再利用的材料,通常都是金屬類的,也是在這個基礎上,K鎮後來發展出了小電器作坊,後來又繼續產業化,而這一切就是由收集邊角料開始的。那時彪哥騎著一輛28寸的五羊牌自行車遠行,車身經過改造,可以放三個大籮筐,載重量可以達到300斤。他收廢品不只是在K鎮附近,最遠還去到廣州和肇慶等地,全程騎車,過程長達幾天,但對當時的他來說,千里迢迢跋山涉水不只是艱辛地討生活,還充滿了樂趣。他說,他會和伙伴比賽誰先到廣州,也會在收這些五金廢品之餘去收他喜歡的老物件。

如今那些老物件非常自然地分佈在他家的各個角落,例如一根掛在牆上的木棍,一頭有角,乍一看以為是衣叉,其實是以前村子裏幹農活的扁擔,如果遇到武鬥,又可以變成震懾對方的武器。這些扁擔用的是非常好的木頭,拿起掂量,沉甸甸的。又例如左右廂房門上分別掛著兩幅舊牌匾,通往他和妻子廂房的是「光天化日 大道同風」, 而通向他兒子那邊的是「物理翻新 人文造化」,文字別具一格,書法古拙有力。

彪哥收的不僅是別人家不要的東西,也包括家族裏的不再被大多數人重視的物件。他家門廳牆中央掛著一根老床板的床楣,那是彪哥曾祖父的床,後來傳給他的祖父和奶奶作為婚床,他的父親和叔伯睡過,他們三兄弟也睡過,後來床搬來搬去,很多零件拆散了,只剩下這根床楣。「我覺得還是要保留一點,這是一個家族的傳家寶。」彪哥說。

環顧整個家裏的老木板、木傢俱、木質擺飾,我們問彪哥是否對木頭情有獨鍾,他說他尤其喜歡那些未上漆的木頭:「其實每個人都是自然的產物,你也知道你皮膚有微微的毛細管,當你接觸有油漆的木頭,你都會有一些悶,感覺沒有那麼透氣,所以我休息的話就在這三塊沒有油漆的木板上,因為它表面可以呼吸。」

我們問他,你從小就喜歡親近自然嗎?彪哥略顯沉思,開始說起他的小時候。

「那時候我母親因為結紮手術後身體不好,不能夠下地幹活(家裏就少了一個勞動力)。我父親就去申請,想開一個賣農副產品的店,但那時候副食店都是供銷社的,不能夠私人開,但他(19)79年就不斷地去申請,後來批准了,那是(19)80年,你也知道,(後來就)開啟整個中國的形勢。」

所以K鎮最早的小賣部可能就在彪哥家的後院。初中以後他沒有繼續升學,作為家裏的長子,為了給家裏改善生活,他很早就進入社會,嘗試過各種工商業的工作,也加入了當時K鎮收集五金廢品的大軍。K鎮製造業興起後,他加入過工廠,當過銷售,經濟條件逐漸有了改善。與此同時,他也目睹著K鎮的環境發生了很大的變化,各種粗放型工廠的興建,讓附近再也沒有了田,空氣中充斥著刺鼻的味道,原來的溪水也漸漸被污染。加之父母的身體狀況也開始惡化,這一切促使彪哥開始深入思考關於環境、健康以及人與自然關係的命題。

「(19)86年我去一個造船廠工作,當時有機會出差到廣東肇慶的封開縣,那邊靠近廣西,有原始森林,我在那邊一個很偏遠的農村睡過一個晚上。那裏的夜晚很古老很厚重,有(大自然)呼吸的氣息,滿天看得很清楚的星光,走到森林裏面樹葉沙沙作響,隨便在哪裏躺下都能很安心地睡,隨便在哪裏喝水都很放心,所以回來(K鎮)後就有比較大的感觸。」

這趟邂逅原始森林的經歷,讓彪哥開始反思家鄉的環境。他從電視新聞聽到過環保這個概念,他想要學習更多,卻不知道有什麼管道或資源。

2002年彪哥在一家工廠工作,他們所需的配件需要噴漆,噴漆廠會用一些廢舊報紙包起來運到廠裏。有一天,他在一張揉皺的報紙一角,看到豆腐塊那麼大的消息——自然之友創始人梁從誡在廣州辦一場沙龍。那時候網路還不普及,於是他找到工廠的文員幫忙上網查找自然之友的聯繫方式,真的搜到了自然之友北京辦公室的電話。他打長途過去介紹自己,對方很爽快地將廣州自然之友小組的聯絡方式給了他,從此彪哥找到了組織。

2005年彪哥下定決心一定要從K鎮出來學習。他去了廣州,和一群志同道合的朋友一起,參與了很多跟社會和環境相關議題的學習和討論。他也經常去一些大學的圖書館、書店或舊書市場,如饑似渴地閱讀了很多醫學、歷史、人文等方面的書籍,對他來說那段經歷好像出國留學一樣,給自己帶來了很大的震撼。

去廣州的代價是,拋下了工作,也暫時和家人分居兩地。對於彪哥這幾年的「消失」,家人很難理解。他甚至帶岳父岳母去他廣州的住所,證明自己並非在外面有了另一個家。到了2009年,為了幫父母治病,他離開廣州回家。跑了很多地方,去過大醫院也找過民間偏方,但父母沉痾難癒,相繼離世。2013年,彪哥改造自宅定居。這段出走後的回歸,讓人想到義大利小說家卡爾維諾在《樹上的男爵》中,講述了一個男孩12歲起就棲息在樹上度過餘生,始終不願回到大地上的故事。關於書的簡介是這麼說的:一次倔強的反抗,讓科希莫從12歲起就決定永不下樹。從此,他一生都生活在樹上,卻將生命更緊密地與大地相連。是不是真的只有先與人疏離,才能最終與他們在一起?

「要成家,要養育後代,要完成家裏的一些任務,所以要賺錢,要蓋一個房子,改善自己家庭的生活和物質條件,讓父母過比較好的生活。因為他們真的是非常辛苦地走過來,而且都是農民,也受了很多他們的父母那一代的苦難,所以我們的基因裏就不斷地刻上這樣的烙印,有這樣的內在動力去驅動你,去營造一個更好的生活環境,給他們也好,給自己也好......(而我想做的事情只能)應運時間空間的不斷流動,一點點地微調,按照自己有限的能力和條件。」

正如彪哥所說,每個人對生活的想像都脫離不開他們的局限性。他總是保持謙卑,不斷地摸索和調整。坐在彪哥家裏聽他講述自己的故事,感受到他對於生活空間的營造是如何立足於具體的生活經歷:他跟土地的連結、森林裏的夜晚、「收破爛」的經歷、在廣州的「留學」,這些記憶最終都投射在這個充滿細節的家裏,它超出了審美和功能的範疇,總是處於未完成的狀態,一切都在生長變化,彷彿一個鮮活的生命體。

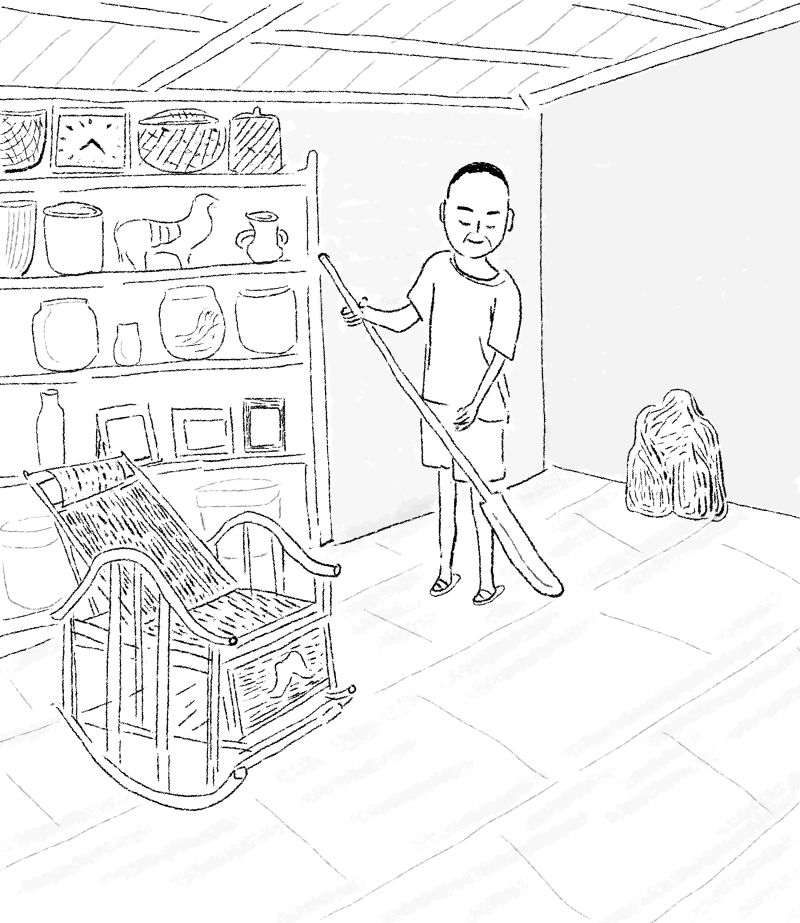

從一個建築師的眼光來看,彪哥的家是極為概念性的:在傳統的中國家居空間中,私密空間常常圍繞著公共空間佈置,古時候有合院,也就是房間圍合院子;當代的公寓也常常是房間圍繞著客廳佈置。在彪哥的家裏,這種關係被顛倒過來,迴廊作為公共空間環繞在外圍,而臥室位於中心。我們可以切身感受到,這樣的空間格局是如何回應主人的生活習慣和時間分配,臥室只是簡化到極致的睡覺場所,除此之外的生活——做飯、吃飯、灑掃、照料植物—— 都發生在這個連續的迴廊裏,同60厘米的植物森林、窗外的風景和陽光雨水保持了最大的接觸面積。我們問彪哥是如何考慮這個房子的設計的,他一如既往謙遜地表示也沒什麼設計。也許對於一個用自己的雙手為自己建造居所的人來說,生活經驗就是他的設計方法,而生活總是先於概念的。

那天下午在聊天的尾聲,彪哥說起記憶深處一個關於榕樹的故事:

「我母親小的時候身體很弱,我外婆就帶她去村裏河邊的一棵老榕樹祭拜,認榕樹叫娘娘,希望增強她的生命力。後來母親經常帶我們去外婆家,經過那棵榕樹時就會跟我們講她年輕時候的故事。所以我一直都對榕樹有一種感恩,有一種心靈的共鳴,經過K鎮無論在哪裏見到榕樹,我都把它當做母親祭拜的榕樹。讀小學的時候,看到鳥會吃榕樹的果,然後在不同的野地或者一些岩石的裂縫中就會長出榕樹苗,我挖過幾棵回來,種在我自己做的一個養金 魚的水池旁,想營造一個小小的微觀生態。我有一種這樣的願力,希望以後有自己的地方,去種大一點的(榕樹)。」

在彪哥不疾不徐的講述中,我們似乎跟著那位少年回到了最初開始的地方,他的成長,珠三角城鎮化的變遷,一個家的從無到有......太陽從高照到西沉,時光的故事在夜色中漸漸落下帷幕。說故事的人,聽故事的人,以及故事裏的人似乎在生命長河的這一瞬間同處於這個家裏,呼吸著同一縷風。在靜默的片刻,微風吹動草葉,光影搖曳,倦意朦朧,恍惚中這個房子變成一棵大榕樹,和天地融為了一體。

- 楊向若 舒米學苑內容共創官、旗溪村社區協作者。

- 王慈航 建築師,現生活工作於中山旗溪村。