文 | 索菲·班克斯

2006年,在倫敦生活了大半輩子的我,搬到了英格蘭德文郡的美麗鄉郊。因緣際會,我以志願者的身份參加了托特尼斯轉型城鎮項目,該項目後來拉開了全球轉型運動的序幕。這個重新想像和塑造本地生活方式的運動剛啟動幾個月,就吸引了遠在加拿大、美國,意大利、愛爾蘭,乃至日本和巴西的伙伴的濃厚興趣,大家紛紛用我們發明的模式進行本地實踐。這一切都讓我倍感驚訝。在托特尼斯轉型城鎮項目成立1年後,我和伙伴協作了關於轉型模式的第一次培訓。又一年之後,我們將之推薦至世界其他國家。作為轉型運動初創時期的主力軍,我感覺自己就像站在風口浪尖上,既興奮不已又感覺精力不濟,因為成百上千的項目在積極探索,大家都渴望與我們聯結、向我們討教,並分享各自的故事。

在倫敦的時候,我是一名精神科醫生,服務有精神疾病或創傷的人群。多年社區足球的經驗讓我有機會洞察,在自組織裡大家如何共事共處,以及可能出現的問題。人類對氣候變化和生態系統破壞的遲緩反應也引起我的注意,進而讓我追問,這一切是如何與其他非故意而為之卻同樣具有破壞性的模式相關聯的,此類模式在我所從事的心理學領域相當常見,無論是個人還是小組。搬到德文郡之後,我加入了當地一個專注於探討人與人、人與自然之平行關系的“生態心理學”小組。

依然記得第一次聽羅布·霍普金斯分享轉型理念時的感受,好像驀然喚醒了內心深處沉睡多年的某些東西。從一個積極、富有創意而讓人真切向往的願景出發,讓大家有機會相聚在一起,並激勵更多的人參與進來,讓真正的改變可以在本地發生,並啟發其他社區去做相關的本地探索。在轉型城鎮項目的啟動儀式上,有超過400人前來咨詢並參與。那一刻我由衷地感恩,慶幸當時相信自己的直覺,給未知保留了充分的空間,讓那些自己做夢都不敢想的事情得以降臨和發生。

我與“生態心理學”小組的一位成員共同提議,在轉型項目裡設立一個專注於社區轉化內在層面探索的小組。這個想法得到支持後,我們在市政廳組織了一次聚會,作為“心靈小組”的啟動儀式。當時我們無法預計會有多少人來參加,可能寥寥無幾,也可能濟濟一堂。最後實際來了50人,一位伙伴為此做了一個關於“生態心理學”的演講。後來我們也與參與者一起探討,一個關注社區轉化內在層面的小組應該包含什麼內容。我們還邀請大家去想像,跟來自美好未來的人類去分享我們現處的時代,並描述在這個千變萬化的歷史階段活著的感受。我依稀記得,大家坐下來開始談話的時候,有那麼一種觸電的感覺,仿佛通過講述想像的可能性,我們就已經在鋪墊通往美好未來的道路。

置身於轉型運動核心10多年,我曾與來自不同國家和文化背景的各種轉型實驗小組共事。從中會發現,有些人很專注於轉型的外在部分,包括為了獲取可持續能源、房屋和食物系統,以及恢復生態系統、防止氣候惡化等而采取具體行動。在我看來,從中映照出了西方的主流文化——注重經濟發展、就業和生產力,忽視身心健康和人際關系。有時被一群關心食物系統、可再生能源或低碳建築的人包圍,我發現自己也很難去惦記內在轉化的重要性。難道把所有的科技問題都解決了,一切就會變好嗎?

之後回到心靈小組,我有機會聽到大家分享一些看不見的東西:大家對於污染,對於原始森林或童年樂園被破壞的切身感受;對於氣候異常的恐懼;對於近些年日益嚴重的貧富差距的憤怒。有的人還會分享,自己倍感孤獨,好像是家裡或者公司唯一關心這些問題的人,看著身邊大多數的人還在無止境地消費、旅行和享樂,感覺自己近乎瘋狂。我會發現,這些人因為有機會向他人訴說,建立起某種聯結感和歸屬感,從而會獲得很大程度的釋懷和解脫。

有時我們會特別創造空間讓大家去感受和表達,共同緬懷我們的悲痛,類似的空間在現代文化裡日漸稀缺。我能分明感覺到,如果我們創造出一個時空讓這一切能夠安然發生,有利於將大家聚集在一起,建立一種深度的信任和聯結。喬安娜·梅倩[1]的“重新聯結的行動”(works that reconnects)以及新作《積極的希望》(active hope)當中提供了很多有益的信息,幫助我們勇敢面對當下的混亂而不至於陷入癲狂。

聚會時,我們會特別注重一起慶祝收獲與進步,認可彼此的貢獻,並肯定每個人為小組增添的繽紛色彩。有時候我們往往很容易陷入接踵而至的行動或任務而倍感壓力,因而忽略了每個人的付出。

我們也會建立支持互助體系,例如,家園小組——讓鄰裡可以相聚在一起,傾訴內在的感受,或者分享一些節約能源、減省開支的技巧;也會為肩負重任的一線行動者提供免費的指導和協助。

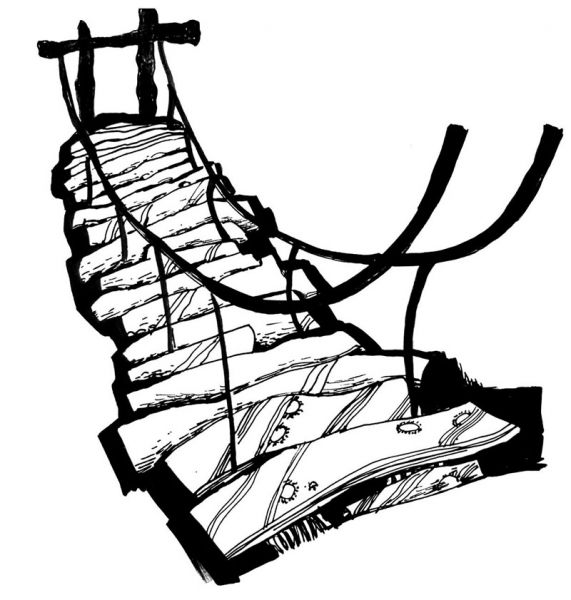

心靈小組還會組織季節性的慶祝,感恩大自然的美麗和富足,讓我們因之而存在。也會與大家分享關於內在轉化的教育,並將之與組建小組的過程結合起來,一起展望和創造新的方式,同時也尊重和肯定舊的路徑,將二者融會貫通至各種有趣的日常活動,包括一起種植和加工食物、手作勞動,以及分享實用性的知識和技能。

隨著時間的流逝,我會發現許多原本對內在轉型毫無興趣的人也開始覺知,一味專注於操作層面容易讓人陷入困境。很多個人和團體在開始時飽含能量和熱情,但幾年後就感覺疲憊不堪。很多參加我的培訓的伙伴分享說,筋疲力盡是很多自然保育工作者的通病。據我所知,在許多環境保護組織中,人們往往會因為熱情和執著而不計後果地付出,最後心力交瘁,有些人甚至因此而病倒,或者因為免疫系統受損而長期處於某種衰竭狀態。這似乎成了一個悖論,一個以可持續性為核心目標的運動,卻創造出一種對許多個體而言都不可持續的文化,大家正在通過透支自己的方式來阻止地球資源被透支。

這不禁讓我反思,在我們的文化當中,行動與休憩、外在與內在、任務與關系等的各種矛盾與失衡。有時候會驚異地發現,在群體中,包括我參與其中的小組,衝突的主要來源之一是那些專注於“做”的人和那些關心“存在”的人之間的張力。

我注意到,在許多轉型小組中,大量的時間和精力都花在事情上,包括活動、項目、社區行動等,卻很少關心大家的身心狀態。無形中就造成了某種韌性缺失——大家可能已經接近崩潰但卻毫不覺察,加上文化又總是強調堅不可摧才是好的,而坦承自己在掙扎則不會被接受。因為恐懼失敗和無能為力,加上全球生態形勢嚴峻所造成的迫在眉睫的壓力,都在持續強化“我們不能停下來”的感受以及不斷付出的意願。如此的付出,精神可嘉,卻以傷害自己為代價。

2007年3月,心靈小組為托特尼斯轉型項目第二次核心小組會議設計了“個人可持續性檢查”,這是我們早期對該項目的貢獻之一。當時,我們帶領不同主題小組的7位成員,輪流回答了兩個問題:第一,作為志願者,我們在項目中的付出和收獲是什麼?第二,保持當前狀態,我們還可以繼續多久?

我們發現,沒有人認為自己可以維持現有的投入程度超過6個月甚至1年。在這麼熱情高漲的時刻,這可是給大家潑了一盆冷水。由此我們意識到,必須馬上做出一些調整,否則項目很快就做不下去,只剩下一些疲憊不堪的人員。對此我們決定,要不尋求資金雇用一名工作人員,不然就縮減規模。後來我們幸運地找到資助,雇用一名兼職項目人員,讓項目得以乘勢繼續往前推進。

之前我曾聽說有一個團隊,在社區行動2年後筋疲力盡,隨後,花了1年的時間純粹用於深入認識彼此。我由衷地為他們如此明智的決定而高興。那年年底再見時,他們又神采飛揚了。

一位轉型老師曾分享兩項非常有用的研究成果,這成了我最喜歡的統計數字:

統計1 日常工作中,為了讓團隊保持愉悅,正面的言辭與負面的言辭比例需要在5:1以上,換言之,每1個批評或抱怨需要5個支持或稱贊來抵消。據我所知,人際關系中也有相關的研究,比例相近,對於真正幸福的夫妻而言,二者比例高達20:1。

統計2 投入25%以上的時間鑽研合作方式的團隊工作效率最高,主要包括文化、溝通、互相認識、建立信任、澄清目標、角色和決策程序等。在這些方面投入時間少於25%的團隊,開始時好像事半功倍,但長遠而言往往會因為明晰不足和信任缺失而付出更大代價。

我欣喜地看到,10多年前不被關注的身心交瘁問題,如今引起了很多英國行動者的關注,大家不僅關心外在行動,也會注重照顧好自己和彼此,建立滋養和支持性的團隊文化。在我們自身的轉型運動中創造健康文化成了大家的重要焦點。

深感榮幸自己有機會與來自不同國家和地區的人們對話轉型,特別是關於內在轉型。它拓寬了我對當下各種挑戰的認知,也因此清楚我們正在制造的問題,不僅存在於外部空間,也存在於內在世界。我還沒去過中國內地,但有幸曾被邀請到香港與一群關注轉型的伙伴共事,他們當中有的關注影響子孫後代的自然保育,有的關注社區生活的重建,以讓更多的人過上有意義的生活並擁有更強的歸屬感和聯結感。

在香港我曾遇到一些人,傾盡心血去追問社區的本質與內涵——工作壓力巨大但還依然探索相處的學問,並嘗試開展與食物、住房、撫養孩子相關的經營。他們對群體生活的三個維度,包括結構、關系和拼搏,都有透徹的洞察,給我留下了深刻印像。

上次訪港期間,我與來自世界各地正在經歷不同工業化階段的人們展開了一次共同的探索。在我看來,起源於西方的工業文化可以創造很多的美好,但也能給自然界和人類及其社區帶來極大的傷害。在西方,我們已經走到工業化盡頭,許多人已經意識到,在能源和資源使用、二氧化碳排放,以及賴以生存的生命網等方面,我們都在挑戰地球的極限。中國正在快速地推進工業化,英國花了幾百年而中國僅用了幾十年。

雖然低碳未來是唯一的出路,但要讓人們充分意識到這一點並不容易。那些掌握著財富和權力的人早已習慣於高消費的生活方式並視之為一種身份和需要,而不覺得奢侈。在英國,我們經歷過多年的“經濟緊縮”,這一制度要求大部分人節儉生活,但富人卻因此而更富有,生活更奢侈。這是降低能源使用的一種方法,卻也造成非常不公平的後果,最終制造出巨大的痛苦和不安,因為我們是對不公平極度敏感的生物。轉型鼓勵我們去展望的另一條道路,是去想像一個所有人都能各取所需的世界,習慣了奢侈生活的人也會大大降低其消耗。這會給不同的國家帶來不同的影響,取決於其消費水平和科技程度,對富人的影響也更大。

我一直認為,轉型與我們這些生活在高度工業化國家的人最相關,尤其是當中的富裕階層。轉型的最初原型是關於降低能源使用的方法——消耗最多的人學習如何減少耗能。但如果我們想要創造一個可持續發展、和平、包容的未來,讓所有人都感受到富足、價值、能量、安全和聯結,就需要我們一起去想像未來可能的樣子,並為之實現而付出努力。工業化只讓一小撮人獲益,卻傷害了很多人,並影響了每一個人乃至地球上的所有生命。在這個跌宕的年代,我們如同一個物種集體去應對工業化的後果,其中最有效的是去發揮我們的想像力。

當下,故事、電影和媒體正大肆渲染一個充滿技術戰爭、災難和絕望的未來。與此相對,有一種更友愛且造福眾生的行動,那就是去想像,我們傾盡所能最終扭轉乾坤,50年或100年之後,人與自然和諧相處,地球生態獲得呵護和修復,反過來又滋養人類生活。如此一來,我們的社區、國家、世界會是什麼樣子呢?在自己生活的地方,走在街上會是什麼樣子?食物的味道、空氣的氣息、伴隨清晨醒來和晚上入睡的聲音是什麼?你和其他人是怎樣度過每一天的?老人和孩子們在哪裡?他們正在教和學什麼?

我同意許多人的觀點,這是一個過去任何時候都無法比擬的時代,一切都更加脆弱,也更大程度依賴於我們個人和集體的行動。這是現實,卻也創造了前所未有的可能性——既有巨大的傷害,也有偉大的療愈。我堅信,我們有能力構建出深度信任、堅持不懈的團隊,致力於為眾生福祉而共同努力,這是創造一個我們真正向往的未來的關鍵所在。

索菲·班克斯 Sophy Banks

英國托特尼斯轉型項目“內在轉化小組”發起人

翻譯:梁 迎 梁笑媚